Берлинская казачка

Берлинская казачка

«Расскажи нам про своего Христа»

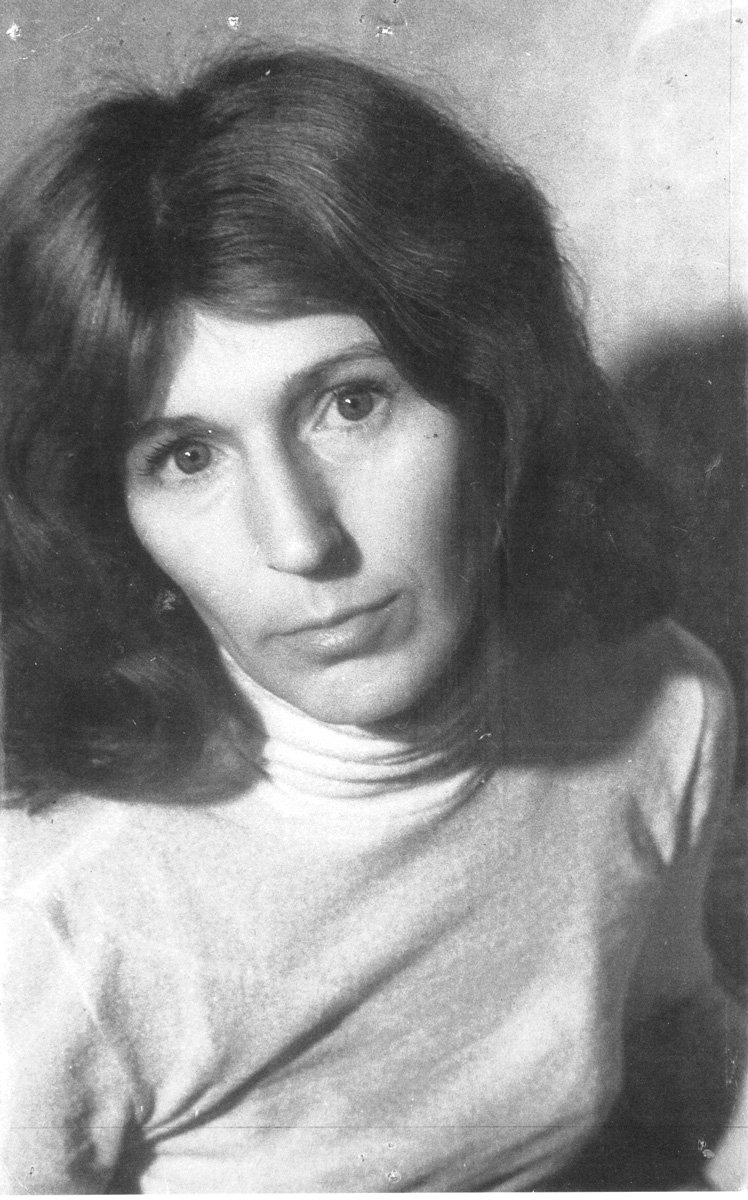

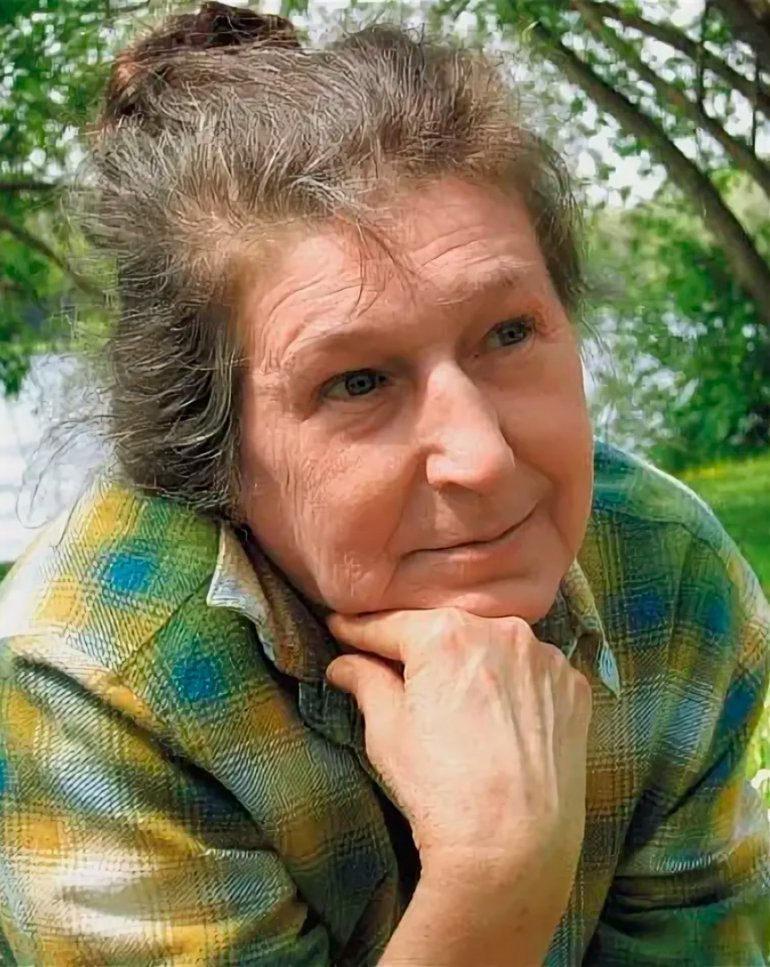

«Если бы мне раньше сказали, что буду поддерживать офицера КГБ, не поверила бы. Но Путин — державник, а России сейчас это очень нужно». Так не раз говорила Юлия Вознесенская — бывшая диссидентка и «первая феминистка СССР», ставшая широко известной писательницей. Маленькая, хрупкая, но с большой силой духа.

Несмотря на эмиграцию, Вознесенская навсегда осталась настоящей русской патриоткой. Ее очень волновали события на Украине. Она всегда считала, что это часть Российской империи, поскольку именно с Киева начиналась Русь.

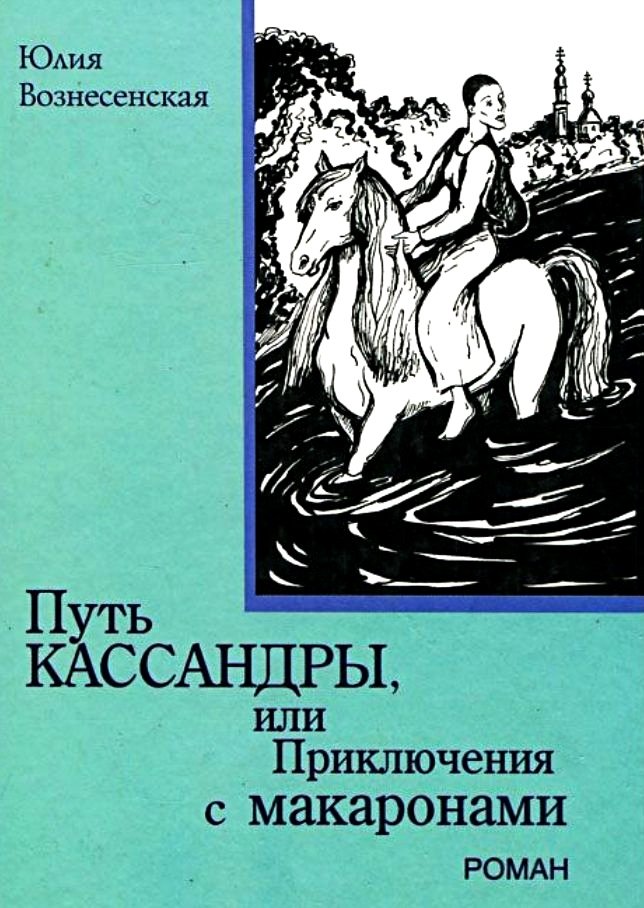

Скольких людей привели к Вере произведения Юлии Вознесенской — «Мои посмертные приключения», «Путь Кассандры», «Сто дней до потопа» или «Утоли мои печали»… А людям нецерковным они нужны для того, чтобы перечитать в трудную для себя минуту, придти в себя, не сдаваться — и… духовно вырасти.

Может, кто-то скажет: а что толку в книжках, чем они помогут? Помогут. Книги Юлии Вознесенской написаны просто и доходчиво, с юмором, с желанием искренне помочь людям. Легкость слога, увлекательный сюжет — читаешь на одном дыхании. И все они — эти истории — созданы на основе реальных событий, живого опыта тех, кто уже пришел к Богу.

«Мечеть парижской Богоматери»

Наша первая встреча состоялась осенью 2005 года в редакции Общенациональной газеты «Россiя». Готовясь к беседе, редактор отдела национальной безопасности Павел Евдокимов варит кофе. В рабочем блокноте перечень заготовленных тем. Однако первый вопрос прозвучал от самой Юлии Николаевны:

— Вы слышали о такой писательнице Елене Чудиновой?

— Честно говоря, нет.

— Елена Чудинова тоже работает в жанре фэнтези, кроме того, в жанре исторической литературы. Она написала книгу для детей «История Англии в рассказах», первую художественную книгу в России (в нашу эпоху) о Белой гвардии — «Держатель знака».

Потом она писала православное фэнтези. А сейчас книгу о зверствах французской революции. Там была целая мануфактура по изготовлению костюмов из человеческой кожи.

— Что, был спрос?

— И еще какой! Весь Конвент в этом ходил, это была такая мода — лосины из человеческой кожи. А женские волосы… эти чепчики, оказывается, носили не для того, чтобы топор в прическе застревал, как мы всегда думали, а для того, чтобы не портить материал для париков. Они изготовляли парики и торговали ими, а у аристократок были самые пышные, красивые и промытые волосы.

— Где удалось собрать такие сведения?

— Все это она выгребла во французских музеях и архивах, все это документально подтверждается ссылками. К чему я веду? Только что вышла ее книга «Мечеть Парижской Богоматери, или 2048 год». Действие происходит в исламистском Париже. Там действует последняя Катакомбная католическая церковь. Это старокатолики.

— Это те, что наиболее близки к православию?

— Да. Они у нее там и сохранились. И поскольку какой-то существенный отпор нанести торжеству радикального Ислама уже невозможно, то можно нанести урон только духовный. И кончается тем, что отбивают собор Парижской Богоматери, ставят баррикады на всех шести мостах, чтобы продержаться до 12 часов, до конца литургии. Последний священник ведет последнюю службу в этом соборе, который перед этим освятили заново, после чего собор взрывают. Священник и героиня остаются внутри. Сильная книга.

— Да. Они у нее там и сохранились. И поскольку какой-то существенный отпор нанести торжеству радикального Ислама уже невозможно, то можно нанести урон только духовный. И кончается тем, что отбивают собор Парижской Богоматери, ставят баррикады на всех шести мостах, чтобы продержаться до 12 часов, до конца литургии. Последний священник ведет последнюю службу в этом соборе, который перед этим освятили заново, после чего собор взрывают. Священник и героиня остаются внутри. Сильная книга.

Прошел слух, и на международной книжной ярмарке Елену спросили, что за книгу она пишет. Та рассказала идею. Тут же ей хотели присудить премию «Абзац» — за худшую книгу года, «призывающую к национальной розни». Не получилось, поскольку «Абзац» — премия за плохую полиграфию или плохой перевод. А здесь — настоящая литература.

…Прервемся. Вскоре после этого разговора во Франции началась война пылающих машин, которые поджигали сотнями и сотнями. И тогда название книги Елены Чудиновой не только пошло в народ — его, говоря о событиях во Франции, применяли дикторы и ведущие на центральном российском телевидении.

Глядя на обвальную деградацию французской и вообще западной «толерантной элиты», понимаешь: Европа в ее нынешнем состоянии обречена. Когда кумиром значительной части общества становится бородатая Кончита, когда проводится шабаш во время церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Париже.

Если люди в Старом Свете перестают быть христианами в угоду Содому, то тогда туда придет Ислам, чтобы остановить распад европейской Души.

Ссылка. Побег. Лагерь

Чего только не было в ее жизни! И ссылка, и побег на процесс товарищей, и предательство друга, и печальный лагерный опыт. Как говорил И.С. Тургенев, биография писателя — в его произведениях.

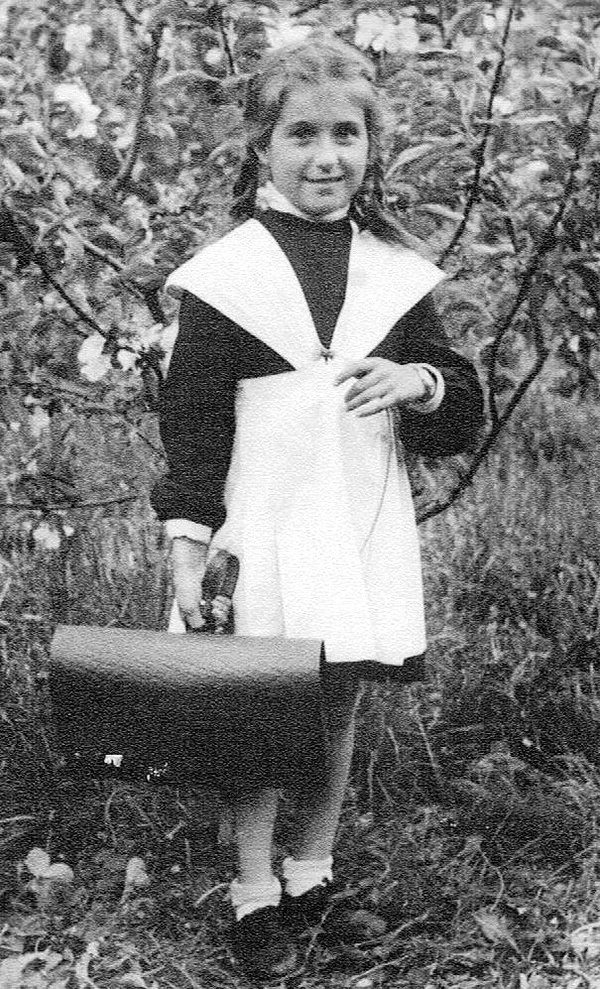

«Бабушка рассказывала, — пишет сын Юлии Николаевны Андрей, — что они с дедом сначала хотели назвать маму Альбина. Но, увидев, как она беспрестанно вертится в колыбели, поняли, что она — настоящая ЮЛА! Так она и стала Юлей. Ее девичья фамилия — Тараповская. Мой дедушка был донским казаком со всеми положительными и отрицательными качествами. И это на характер мамы очень сильно повлияло — она была казачкой до мозга костей.

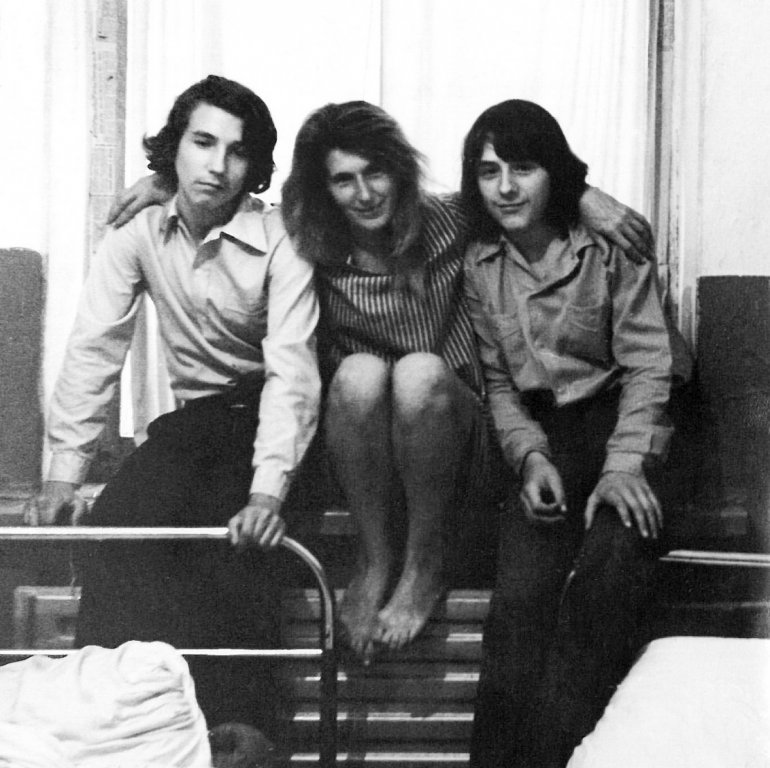

Фото Игоря Пальмина

Мать ее, Лебедева Ольга Николаевна, была из семьи земских врачей, родилась в городе Бологое, что между Москвой и Питером. Сама мама родилась уже в Ленинграде.

С 1946-го по 1948 годы ее семья жила в Восточном Берлине — мой дед служил в Группе советских войск в Германии. В детстве мама говорила по-немецки лучше, чем по-русски. Но когда они вернулись в СССР, она и мой дядя вскоре забыли немецкий язык. Во время игры в прятки в питерских дворах они по-немецки подсказывали друг другу, кто и где спрятался. За это местные ребята стали злобно дразнить их «фашистами». Из-за этого невольного стимула немецкий язык быстро ушел. До смерти мама говорила по-немецки слабо, хотя и жила в Берлине».

В 1980 году вместе с двумя сыновьями Вознесенская выслана из СССР.

Именно в Германии она написала книги «Женский декамерон», «Звезда Чернобыль», «Письма о любви», работала на радиостанции «Свобода».

Вот почему в книгах Вознесенской присутствует и горечь вынужденной эмиграции, и игуменья София, бабушка Юлии Николаевны, погибшая в 1930-х. А еще горькая фраза, что, мол, не на то было растрачено время — это о диссидентстве.

В этом, кстати, заключалось принципиальное отличие Юлии Николаевны от большинства диссидентов, с которыми она начинала. Те так и остались на прежних позициях: продолжая воевать с политическим режимом, они, по сути, воевали со своей страной. Как сказал с горечью философ и бывший советский диссидент Александр Зиновьев: «Мы целились в коммунизм, а попали в Россию!»

— Вы были сосланы в Воркуту. Потом, чтобы прорваться на судебный процесс над своими товарищами, бежали. Как вам это удалось?

— Взяла, потихонечку пробралась на станцию, там девочки, с которыми я познакомилась в ссылке, шахтерки (я жила в шахтерском общежитии), купили мне билет. Тогда же паспортов не проверяли, и я тихонечко на верхней полке, значит, так до Петербурга и доехала.

В Петербурге дернуло меня появиться в одном доме, куда пришел мой друг — поэт, которого я очень любила. Поэт действительно хороший, называть не буду. Пришел он и увидел мое пальто. А пальтишко было какое-то такое запоминающееся, он и запомнил. Тут его вызывают в КГБ: «Вознесенская бежала из ссылки. Где она может быть?» Он сказал: «Она там-то».

— Прямо‑таки фатальное стечение обстоятельств.

— Да. Он признался мне в этом через пятнадцать или двадцать лет. Ну не приспособлен поэт играть в игры с КГБ, и вообще — не его это дело. И не наше это было вообще дело. Сейчас бы я этим ни за что бы не стала заниматься… такими штучками. Короче говоря, не удалось мне пробраться на процесс. Меня взяли на той квартире у подруги.

— А когда выпустили?

— Вышла я из лагеря в 1979 году. Села в 1976-м.

— То есть ссылку за побег заменили на лагерь?

— Да. Это место под Иркутском называлась Бозой, лагерь там был с 1930 года — когда-то его населяли раскулаченные крестьяне. Политическая я была там одна-единственная. И первая. Это был уголовный лагерь. А после меня туда стали посылать и других.

Вспоминает Андрей Окулов:

— Через половину срока мы с братом получили свидание с мамой. Поселок Бозой Иркутской области. В сумке с продуктами мне удалось спрятать фотоаппарат, проносить который на территорию лагеря было строжайше запрещено. Брат настроил его и сделал те самые два снимка, сохранившиеся до сих пор.

Во время свидания мы с братом увидели на лбу мамы огромный шрам. Она пояснила.

— Лагерь ведь — уголовный, я здесь — единственная политическая. Мы повздорили с одной из криминальных, она пообещала отомстить. Еще кричала: «Она — политическая! Если ее зарезать, то мне еще срок сократят»! Вот выгоняют нас в лес, на обрубку сучьев — женщины часто выполняли эту работу. Во время перерыва я пошла к бочке с водой — умыться. Наклонилась над бочкой и увидела, как что-то блеснуло. Подняла голову, и во время: нож в шею шел. Из-за того, что голову подняла, нож лишь по лбу прошел. Другие заключенные скрутили неумелую злодейку, мне стянули рану повязками. Вот — шрам остался…

Впоследствии шрам этот полностью затянулся — ни следа!

Правильно войти в камеру

Беседа идет своим чередом. Время еще не обеденное, можно по новой чашечке… Как же! Помним, Юлия Николаевна. До полудня кофе — допинг, а после полудня — яд…

— Расскажите, как вас встретили зэчки?

— Я была хорошо подготовлена. Пока сидела в Воркуте полгода, я там подружилась со вторым политическим воркутинским ссыльным, Евгением Пашниным.

Иркутская область. 1978 год

Он занимался христианским сопротивлением. Евгений к тому времени уже двадцать лет отсидел, он меня и подготовил. «Самое главное, — наставлял он, — правильно войти в камеру. Как ты войдешь, так ты и сидеть будешь».

— И что надо было сделать?

— Независимость, никакой бравады, ни одного слова первой, и потом — полное достоинство, принципиальность, так чтобы войти в категорию «один на льдине». И самое главное — сразу наладить правильные отношения с паханами и шестерками. Знаете, в чем оно заключается? Не в том, чтобы иметь с ними хорошие отношения, а в том, чтобы дать отпор сразу. Дашь отпор — будешь сидеть хорошо.

— Вам это удалось?

— Не сразу. Труднее было с блатарями. Вот это самое страшное. Блатари среди женщин и мужчин — это полностью отмороженные персонажи, которые и воровскому-то закону не подчиняются; они непрогнозируемы. Теперь их все больше и больше.

— А там, в лагере, вам приходилось драться?

— Один раз, чтобы защищать заведомую сексотку. Но это уже было чисто личное. Ее хотели просто до- бить, а я работала в это время на стройке. Строили школу и больницу. На втором этаже делали кладку, а женщин использовали на подсобных работах.

Меня поставили с этой сексоткой к носилкам. Вы представляете, что такое таскать носилки, когда в твою пару кидают сверху кирпичи? До обеда я дотерпела. Во время перерыва сказала: «Ну вот что, вы — крысы. Вы стая крыс. Вы не можете разобраться по-настоящему, один на один». — «А с ней чего один на один? Она сопля. Встанешь за нее?» — «Да, встану».

И я встала. Против меня выпустили здоровущую такую рыжую девку… Да стыдно рассказывать. Ну, это все вообще не по нашей теме, это, так скажем, из серии «мои университеты». Ну, короче говоря, дрались. Пришлось драться.

…Через некоторое время пребывания в лагере ко мне пришли какие-то совершенно незнакомые зэчки и сказали: «Мы знаем, ты верующая, расскажи нам про своего Христа». Ну, я им про «своего» Христа рассказывала.

Из книги «Путь Кассандры или Приключения с макаронами»

«…Затарахтел двигатель, потом лязгнул люк, и вертолет взлетел. Дальше я молилась одна. А может быть, не одна, не знаю. Мы все проснулись, когда вертолет затих.

— Это что теперь? — спросил кто-то бывалого Гека.

— Пересадка на остров Белый. Молитвенницу нашу сейчас будут выводить. А ну, прочти нам еще раз про Отче нашего!

Я дрожащим голосом начала громко молиться, а зэки молились вместе со мной. Мы закончили, и тогда Гек сказал:

— Спасибо тебе, девушка! Я всегда знал, что встречу кого-нибудь вроде тебя. Только я думал, это будет старичок или бабуся, а ты совсем девчонка… Как звать-то тебя? Я теперь тоже за тебя молиться буду, уж больно ты мне душу тронула, а вдруг тебе моя корявая молитва поможет?

Солгать я не могла, а назваться побоялась, но меня осенило:

— Молитесь за Елизавету. Это моя бабушка, которая меня молитве обучила. Она старенькая и больная, ей ваши молитвы нужнее.

— Ясно. Значит, за Елизавету и ее внучку. Вот так я и буду молиться. Так ты не забудь: третий Сохо-причал, Серый Гек. Вдруг пригодится?»

Украсть, убить и съесть

Вознесенская пробовала себя в разных жанрах — это и «православное фэнтези», и сборники рассказов о человеческих судьбах («Утоли мои печали», «Жила-была старушка…» и пр.), и прелестные детективы, распутываемые графиней Апраксиной, и «православный ответ Гарри Поттеру» — трилогия о Юлианне.

«Как Вы пишете, что этому предшествует?» — частенько спрашивали у Юлии Николаевны. «По-разному», — честно отвечала Вознесенская.

Когда насыщенная жизнь перетекла в старость, Вознесенская решила описать, какой радостной может быть эта пора. Так, например, появились рассказы «Жила-была старушка…»

У других книг — своя история, не менее увлекательная.

«Ее книги, — как написала одна из многочисленных поклонниц, — как глоток света, как улыбка ангела, подаренная в утешение и помощь!» Замечательно красиво сказано.

«Дело в том, — объясняла Юлия Николаевна, — что это не просто православная художественная литература. Это не самовыражение, это не работа для Церкви, это даже не то, чтобы что-то сделать, заслужить, покаяться, поработать для Бога. Это нечто более важное. Важнее, чем я, мои книги. Это миссионерская литература на самом деле. Это попытка разговаривать с неверующими или ищущими — в литературе, их языком. Т.е. то, о чем говорил апостол Павел («с греком я говорю по-гречески…»)»

Биография Юлии Николаевны еще ждет своих авторов и своих читателей. Многие факты из ее жизни рассыпаны в интервью разных лет, а многое знают только ее родные.

«Мама девочкой застала блокаду, — рассказал Андрей Окулов, сын Юлии Николаевны. — Ее хотели украсть, убить и съесть, но бабушка отбила! Ее отец и мой дед, донской казак Николай Павлович Тараповский, был диспетчером на аэродроме «Ржевка» во время блокады.

В небольшом очерке «Служба диспетчерская» Николай Павлович вспоминал: «В те дни я часто сталкивался по работе с офицером штаба Владимиром Степановичем Загорским. Мне нравился этот добродушный, рассудительный человек. Однако спуску он никому не давал, строго спрашивал за дело, твердой рукой поддерживал дисциплину и порядок. В то же время Владимир Степанович чутко, по-отечески относился к каждому из нас. Однажды, помню, зашел разговор о наших семьях, о женах, о детях.

— Николай Павлович, где твоя семья? — спросил Загорский. — Ты никогда о ней не говоришь. Или еще холостяк?

— Нет, я женат. Жена Ольга и дочь Юлия эвакуированы в Вологду.

Владимир Степанович немного помолчал, а потом сказал:

— Вот тут я сэкономил немного сахара. Возьми. Перешлешь дочке. Туда завтра пойдут наши самолеты. Передашь с кем-нибудь из членов экипажа.

И ушел. Я был очень растроган. На второй день подошел к летчику первого класса В. Литвинову, попросил его навестить в Вологде мою семью. Он охотно выполнил эту просьбу. От жены привез ответный дар — две буханки хлеба…»

«Если будешь бояться, то упадешь»

Она дважды была замужем. Вознесенская — это фамилия от первого супруга. После развода она не стала ее менять из-за благозвучности. Фамилия второго мужа — Окулов. В этом браке Юля родила двоих сыновей — Андрея и Артура.

Юлия Николаевна была строгой матерью. Да и как еще могла воспитывать своих детей настоящая казачка? Разные применяла методы, когда мальчишки были совсем маленькими, то за проказы и шалости сажала их на высокий шкаф и говорила: «Сидите, пока не поумнеете». Прыгать им оттуда было страшно, так и сидели, обдумывая свое поведение.

А один раз, устав от того, что сыновья постоянно дерутся между собой, Вознесенская нарисовала в детской комнате два ряда небольших кружочков — один для Андрея, второй для Артура. И объявила своему народу:

— После каждого очередного скандала я зачеркну кружок того, кто виновен. Чей ряд кончится первым, того я сдам в детдом.

Мальчики не знали, что мама как раз собралась поменять обои в их комнате и через две недели содрала их со всеми кружочками, но своей воспитательной цели она достигла.

Как воспоминал Андрей, когда он еще не ходил в школу, они с семьей отдыхали на море. Гуляя по скалам, набрели на очень крутой утес. Нужно было обойти его по узенькой тропинке, с которой виднелся обрыв.

Андрей остановился от страха, а мама сказала:

— Если будешь бояться, то точно упадешь, так что смотри прямо и смело иди вперед.

Малое стадо

И снова встреча в Общенациональной газете «Россiя» на Чистых прудах. К сожалению, того дома, где редакция располагалась вместе с «Литературной газетой», уже нет, снесли, а участок застроили коммерческим жильем.

— В своих романах вы рассказываете о деятельности катакомбных христиан во время прихода Антихриста. Здесь, естественно, сказался и Ваш личный опыт. Но ведь ваши книги являются и своего рода подсказкой на будущее? Вы делали это осмысленно?

— Да. Не сдаваться. А каким образом это будет… Это не моя подсказка, это, извините, подсказка Спасителя. Помните, «уходите в горы, в пропасти земные…» И потом, самое главное то, что святые отцы говорили: останется малое стадо, и только Верой можно будет спастись. Значит, надо было придумать, а в какой форме эта часть христианства может существовать? Единственная форма — уход от мира Антихриста, не бороться с ним, а уходить.

— Глядя на то, что происходит вокруг, некоторые люди просто впадают в уныние, и здесь как раз ваши книги показывают: даже в такой ситуации не надо отчаиваться.

— Надо помнить, что нас ждет торжество и радость. Ради тех минут, быть может, мгновений — мы не знаем, сколько будет длиться приход Спасителя и вообще Суд Божий, у меня в книге это часы — вот ради них мы и должны выдержать, ради них надо спасать. И спасаться. «Господь высылает своих деятелей на нивы подобрать все до послед- него колоска. Все, что можно спасти и сохранить, все должно быть спасено…»

— Читая ваши книги, чувствуешь — их пишет человек, знающий женское монашество изнутри. Откуда у вас такое знание?

— Во-первых, это моя великая любовь к монашеству. Знаете, кто был мой первый знакомый монах? Будущий архиепископ (ныне митрополит) Марк Германский, который и есть мускул и двигатель, основной носитель мысли и харизмы объединения Русской Православной Церкви. Русский православный немец. Он из Берлина, бежал оттуда через стену, и вот он, вопреки тогдашнему митрополиту Виталию, начинает один движение за воссоединение с Церковью на Родине. У него первого я исповедовалась, он первый меня причастил на чужбине, и он был моим первым духовником. И первым монахом, которого я увидела.

— Где это было?

— В крохотном монастырьке в Висбадене.Он помещался в маленьком доме для священников при Свято-Елизаветинском храме, на горе Нероберг, и там было два с половиной монаха.

— Почему с половиной?

— А потому, что два монаха и один трудник. Но когда я туда приехала, впервые попала на настоящую монашескую службу, причем такого крепкого афонского, что ли, устава… Владыка Марк вообще на Афоне учился монашествовать. (Кстати, его рукополагали в Леснинской обители, там, где потом происходит действие в «Кассандре».) И когда я это увидела, я поняла аромат монашества.

«Аромат монашества»

Есть такое выражение: «аромат православия». Оно принадлежит иеромонаху Серафиму (Роузу), американскому священнику РПЦЗ. Он говорил, что существует такая непостижимая, необъяснимая «материя» — аромат, вкус истинного Православия. Его харизма.

По словам Юлии Николаевны, аналогично есть харизма монашества.

— Это что-то такое, что просто потрясает до мозга костей. Это когда ты впервые попадаешь в атмосферу самой нормальной из всех возможных видов жизни на земле. Понимаете, из всех видов существования самый нормальный, самый близкий к райскому — это монашеский. И вот я почувствовала это блаженство монашества, эту красоту монашества.

Мне довелось много поездить по монастырям, увидеть разные обители, получить множество друзей монахов и духовную мать-наставницу — матушку Афанасию в Леснинском монастыре. Я в этом монастыре прожила пять лет.

— А где он расположен?

— Это Нормандия, во Франции. У меня там домик стоит.

— Так это домик «бабушки Елизаветы» из «Кассандры»?

— Он самый. Моя жизнь в православии — это просто какое-то невероятное, потрясающее приключение, которое меня удивляет. Это не я творю приключение, это приключение со мной творится, понимаете? Кто там творит, не знаю. Может, моя прабабушка-игуменья, которую в 1930-х загубили, убили…

— Как ее звали?

— Игуменья София. Она жила в одном из новгородских монастырей, в каком именно — не знаю, их было восемь. Молитвенники, священники у нас были в роду. То есть кто-то за меня крепко-крепко молился, чтобы из богемы вытащить, из дурной политики, и в православие запихнуть. Так что без православия я жить не смогу… да уже и не получится. А вот монахини из меня не вышло. Когда интересуются причиной, я отвечаю: «Ну, а почему вы не спрашиваете, почему я не стала оперной певицей или балериной? Или, скажем, капитаном корабля? По тем же самым причинам».

Монашество требует еще большего таланта, еще большей избранности. Это величайшее избранничество, какое только существует в мире. Дух и красота монашества, просто жизнь среди монашества — это то, что я так люблю. И только один человек в России мог об этом писать так, что я поняла, — это Нилус.

И когда я прочитала его книги, уже на Западе, подумала: вот оно мое!

— Почему же не приняли постриг?

— А сама я не готова для монашества… Я могу свою собственную душу погубить просто потому, что строги рамки монашества. И высота молитвы, которая должна быть достигнута в монашестве, все это моей младенческой душе недоступно. Силенки не те. Слишком много душевых сил было отдано не тому. Монашеству надо учиться с юности или жить в миру как монах. У меня этого не было. У меня была просто любовь взахлеб. И — все!

Я долго верила, что у меня получится, даже монахи обманывались. А вот когда я поехала в Оптину и увидела домик Нилуса, я перед ним, наверное, час стояла, чуть не плача от зависти: вот моя жизнь! Вот забор, вот ворота в монастырь, а вот дом. Но мне тоже повезло: у меня тоже дом под забором. Одна из моих многих шуточек была такая: «У матушки есть схимницы, послушницы, трудницы и одна подзаборница».

— «Под забором» этим часто бываете?

— В последние годы не очень часто: моя старенькая мама, которая жила с моим братом в Питере, болела, и лето я каждый год проводила с ней на даче, в деревне Ириновка, неподалеку от Ладоги. На два «заграничных путешествия» зачастую не хватало ни денег, ни сил. Но в начале октября 2005 года, впервые после долгого четырехлетнего перерыва, я снова побывала в Лесне, на празднике 120-летия основания Леснинской обители. Радости было! Книги мои в Лесне любят. Меня усадили за стол, поставили стопки моих книг и велели паломникам автографы писать.

Там было много перемен, одни ушли, другие пришли… Новые послушницы из России…Умер владыка архиепископ Серафим, живший при Леснинском монастыре на покое, умерла старая монахиня мать Ангелина. А одна из моих любимых монахинь мать Ольга лежала в параличе и непрестанно молилась: на первый взгляд — на постели лежит, а приглядишься — на кресте. Но Лесна прекрасна по-прежнему.

…К сожалению, новое поколение монахинь Лесны не устояло в духе и разуме истины. Они не приняли Акта о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ. О чем, к слову, Вознесенская сожалела и даже могла жестко высказаться относительно позиции Лесны. Для нее это была больная тема.

В 2016 года монастырь вместе со своими насельницами и клириками, составлявшими Миссию Леснинского монастыря, перешли от самосвятов «Русской истинно-православной церкви» в юрисдикцию неканонической Сербской истинно-православной церкви. Из огня да в полымя.

«Матушка моя…»

— Вы довольны тем, как складывается ваша творческая биография здесь, в России?

— Очень, очень и очень! Я не ожидала такого счастья. Когда я писала первую книгу, было трудно, это был мучительный период — создание моих «Посмертных приключений». Но я должна была написать, по- тому что моя матушка Афанасия меня благословила; это была игуменья на покое в Леснинском монастыре, а я была при ней — она, можно сказать, на руках у меня умерла. Исключая то, что в самый момент смерти я не была при ней — монахи всегда умирают в одиночку.

В последние свои земные дни матушка совершенно спокойно (она же монахиня) говорила: «Я, конечно, праздник не буду портить сестрам, а после Успения — сразу. Чувствую, что после Успения. Я просила Господа, чтобы мне не портить, не омрачать праздник».

— Так и вышло?

— Да, после Успения, на второй день. Она, говорит, еще бы денек, чтобы отдохнули все. Потому что праздник — это всегда очень тяжелое время для монахинь: нагрузки очень большие из-за паломников, на праздники иногда сотни людей съезжаются.

Вообще монашеская смерть — это такое чудо, это университет смерти, академия смерти… Если видишь, как умирает монах, после этого никакого страха смерти в принципе не остается. Матушку хоронили, а я стояла и улыбалась, представляете? Потому что я в это время ее чувствовала перед собой живой, здоровой и счастливой. Такой сияющей.

Я чувствовала, что это самый торжественный момент ее жизни. Матушка моя… Она меня благословила написать, я ей обещала… Бросила писать и год не возвращалась к книге. Через год только вернулась к ней.

— А почему?

— Меня Божия Матерь и Господь помиловали: у меня был диагноз «рак»: операцию сделали, и оказалось — нету рака. Хотя и я, и врачи, и мои друзья, все думали, что он все-таки был. Вымолили. Конечно, и сама молилась — научилась немножко. И сразу после этого, в состоянии депрессии от пережитого, я поняла, что это каким-то образом связано с тем, что я не выполняю матушкиного благословения. Надо садиться и писать. Я села и быстренько дописала книгу.

«Не грустите, милые…»

В одном из интервью Юлия Николаевна, совсем не рисуясь, назвала смерть «потрясающим приключением».

«Страх смерти знаком и христианину, особенно страх предсмертия. Тело смертно — телу предстоит умирать, а мы все же с ним сроднились, оно нам не чужое. А душа — она, естественно, трепещет при мысли о встрече с ангелами, с Богом, но она еще и радуется, и надеется на лучшее! И ждет встречи с теми, кого любила при жизни. А сколько неизвестного впереди откроется… И в этом смысле смерть — потрясающее приключение».

Может быть, именно поэтому, как написал Андрей: «…после смерти у мамы было спокойное, улыбающееся лицо».

Юлия Николаевна скончалась 20 февраля 2015 года в 2 часа ночи. Похоронили ее на небольшом «кусочке русской земли» — старинном православном кладбище в Тегеле под Берлином, отпели в храме Св. равноапостольных Константина и Елены — и храм, и кладбище освящены в июне 1894 года.

Как выразился сын Андрей, унаследовавший мягкий юмор своей матери, «на кладбище в Тегеле она будет в хорошей компании». Здесь погребены многие легендарные личности, на памятниках известные имена — офицеры Белой армии, композиторы, архитекторы, журналисты, многочисленные представители знаменитых княжеских фамилий.

«Когда ей поставили диагноз — рак, она поначалу пыталась скрывать это от близких, чтобы не травмировать их, но шила в мешке не утаишь, — вспоминает Андрей. — Первая операция, затем — метастазы. За два года болезни операций было три. Мама знала, что умирает, поэтому тщательно подготовилась к смерти. Она сама купила себе место на православном кладбище в Тегеле, в Берлине. Сама заказала и утвердила надгробный крест, написала завещание и оставила последние распоряжения».

Вечная память, Юлия Николаевна! Спасибо, что Вы были с нами.

Уходящая песнь

Белые березы,

темные кресты,

обжигают слезы

белые цветы.

Словно на причале

вся моя родня,

собралась в печали

проводить меня.

Горько вспоминают

радость прошлых дней…

А того не знают,

что сейчас я с ней!

Что со мной навечно

дружба прежних лет

и любви сердечной

негасимый свет.

Не грустите, милые,

ведь любовь свою

не во тьму могилы —

в Небо я несу.

Не печальтесь, дети,

Не горюй, жена —

Нам в Небесном Свете

Встреча суждена.

В тихом этом месте,

где грустят кресты,

верь, что будем вместе

снова я и ты!

Юлия Вознесенская, 2013 год.

Егорова Ольга Юрьевна, родилась в Калуге. Выпускница факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. В 1997 году была ответственным секретарем журнала «Профи».

С 1998-го по 2003 год и с 2010-го и по настоящее время редактор отдела культуры в газете «Спецназ России». Опубликовала цикл статей, посвященных женщинам в истории разведки. Автор книги «Золото Зарафшана» (2005 год).

«Серебряный» лауреат Всероссийского конкурса «Журналисты против террора» (2015 год).

Член Союза писателей России.