Группа риска

Группа риска

29 июля 2025 года — пятьдесят один год со дня образования специального подразделения по борьбе с терроризмом — Группы «А» КГБ СССР. Первого штатного подразделения антитеррористической направленности в Советском Союзе.

Старшие братья

Полвека — срок немалый, в человеческом измерении это целая жизнь, если иметь ввиду ее осознанную часть.

Исторически сложилось так, что наше подразделение первые двадцать пять лет с небольшим прожило в прошедшем, двадцатом веке, из них семнадцать лет в социалистическом государстве под управлением КПСС.

Следующие двадцать пять лет, уже в новом, двадцать первом веке — в совершенно другой общественно-политической формации «независимой России».

Что и говорить: за это время в стране произошли грандиозные изменения и потрясения. Но в самые тяжелые времена и годы, сотрудники подразделения всегда оставались вместе со своим народом, на страже безопасности нашего государства.

За пятьдесят лет наше подразделение несколько раз меняло свое название и служебную принадлежность, но суть его основной деятельности оставалась прежней — это непримиримая борьба с терроризмом и экстремизмом, защита людей.

Группа «А» заложила фундамент профессиональной борьбы с этим общечеловеческим злом в нашей стране. По нашим стопам пошли другие подразделения спецназа различных ведомств. В своем становлении они использовали наработанные нами методики тренировок, опыт проведенных сотрудниками Группы «А» боевых операций по обезвреживанию террористов и освобождению заложников. О чем, в частности, не раз с благодарностью говорил Герой России, «батя» краповых беретов и создатель отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» полковник Сергей Иванович Лысюк, уважительно называя нас старшими братьями.

Слава о высочайшем профессионализме наших сотрудников и победном балансе проведенных специальных операций шагнула далеко за пределы нашей страны.

Ярким примером тому может служить интерес к нашим методикам подготовки и тренировкам со стороны Южной Кореи.

После успешно проведенной операции по освобождению туристов из этой страны, взятых в заложники террористами в автобусе на Васильевском спуске у стен Кремля, представители южнокорейских спецслужб обратились с просьбой продемонстрировать им наши навыки и способы освобождения различных транспортных средств, захваченных злоумышленниками.

Поскольку в борьбе с международным терроризмом не существует границ и национальностей, наша сторона охотно пошла им на встречу. Впечатленные увиденным, южнокорейцы во многом переняли наши методики, подходы к тренировкам, шлифующие профессиональные навыки бойцов и доведение до автоматизма индивидуальных и коллективных действий в экстремальных ситуациях.

Думаю, нет смысла перечислять все успешно проведенные операции и мероприятия по локализации террористов с освобождением заложников за всю историю «Альфы», в которых наши сотрудники демонстрировали высочайшее мастерство, храбрость и мужество. Все они хорошо известны из многочисленных публикаций и фильмов. Но, в связи с этим, мне хотелось бы затронуть одну тему, которая периодически всплывает не только во время встреч наших ветеранов с молодежью, но даже между отдельными представителями разных поколений «альфовцев» (однажды сам был свидетелем подобного спора). Вопрос звучит примерно так: какое поколение сотрудников «Альфы» было круче остальных и в чем эта «крутость» заключается?

Скажу сразу — по моему мнению, каждое поколение бойцов «Альфы» по-своему уникально. И сравнивать их подготовку и профессиональные возможности не корректно. В годы службы мы все были продуктом своего времени, идеологии или… ее отсутствия. У нас были разные задачи, оснащение, вооружение, даже враги и те были разные.

Городской спецназ

Теперь, по существу. За полвека через подразделение прошли условные пять поколений бойцов. Хочу подчеркнуть, именно бойцов. Через, плюс-минус десять лет боец боевого отдела либо становится начальником, либо переводится в другие подразделения, либо увольняется в запас — начинают сказываются запредельные нагрузки физического и психологического плана и здоровье уже не позволяет поддерживать должный уровень и тонус.

Первое поколение сотрудников Группы «А» (1974-1984 годы) поистине можно причислить к незыблемым легендам. Эти люди заслуживают глубочайшего уважения и почитания. Ведь они были первопроходцами. Их путь в подразделении в эти годы можно сравнить с первыми полетами человека в космос. Как и первые космонавты, они, конечно, готовились, но шагнули в неизвестность так же, как и Гагарин, пойдя на штурм хорошо укреплённого и охраняемого дворца Тадж-Бек в 1979 году. На мой взгляд, за ту успешную, но очень сложную и рискованную операцию, все они — и павшие и живые — достойны были звания Героя Советского Союза.

К сожалению, многие из молодых не понимают, через что пришлось пройти этим ребятам. Ведь они, глядя из нынешнего спецназовского времени, мало что знали и мало что умели — просто потому, что до них этим никто не занимался. Им буквально пришлось все испытывать на «собственной шкуре».

Придя в подразделение у них, кроме желания, в багаже было только отличное здоровье, крепкий дух и отвага, да спортивная подготовка. Правда, все они уже были с чекистской выучкой, имели первичные навыки оперативной работы, бывали в экстремальных ситуациях, где необходимо было принимать быстрые, нестандартные решения.

Думаю, что все это вкупе помогло им успешно освоить новые навыки в стрельбе из разных видов оружия, научиться водить боевую технику, десантироваться с вертолета с разных высот и прыгать с парашютом. Уверенно вести рукопашный бой… Да много еще чего, о чем до зачисления в подразделение они имели смутное представление.

Почти все они прошли в эти годы через длительные командировки в ДРА, выполняя различные задачи, некоторые из которых до сих пор засекречены.

На долю поколения 1985-1995 годов, к которому принадлежу и я, пришелся пик захвата заложников в зданиях и на транспорте.

И все эти операции нами были проведены успешно, без жертв среди заложников во время наших штурмовых действий.

Еще продолжалась война в Афганистане, это наложило отпечаток и на нашу подготовку. До 1989 года все мы проходили боевую стажировку в этой стране, нам очень помогал опыт предыдущего поколения, представители которого выезжали с нами старшими групп. Они же помогали нам освоить специальное снаряжение и способы проникновения в здания и в различные виды транспорта.

Помню, мы два месяца в аэропорту Домодедово тренировались бесшумно штурмовать «захваченный террористами» самолет. И все эти два месяца у меня не сходили синяки с правого локтя и левого колена. Потому что группа из трех бойцов, которую я возглавлял, должна была проникать в салон с правого крыла через аварийный люк. А его, после команды «Штурм!», необходимо было выбить за одну секунду, потому что на полный захват отводилось всего семь секунд.

Руководил тренировками непосредственно начальник Группы «А» полковник Зайцев Геннадий Николаевич. Наш легендарный «Папа».

Но «Папа» был к нам очень строг, и требование у него было одно: довести все наши движения во время штурма до максимальной быстроты и автоматизма. Мы должны были действовать на уровне рефлексов. Абсолютно не думая, что необходимо нам делать в следующую секунду, настолько все движения и действия были продуманы и отточены.

Через сотни повторов я осознал, что могу все это делать на ровном пульсе с закрытыми глазами. Это как в цирке, сотни и тысячи повторов на репетициях, дикая усталость, пот и кровь, а зритель приходит и видит только красоту и улыбки артистов.

Вот такими «зрителями» оказались два инструктора рукопашного боя из учебной роты спецназа внутренних войск.

Их часть привлекли к учениям, и они стояли в оцеплении, когда мы за семь секунд красиво штурманули самолет, скрутили «террористов» в салоне с важными генералами и другими большими начальниками — теми, что до штурма говорили, что освободить самолет за такое короткое время невозможно.

Однако «Папа» спорить с ними не стал, просто тихо сказал: «Сейчас сами все увидите». Реакцию важных чинов после штурма описывать не буду, скажу только, что слово «шок» о той ситуации прозвучит слишком мягко.

Учения закончились. Инструктора-краповики подсели ко мне за столик в столовой (наверное, потому что мы были почти ровесниками). Сказав, что «это было очень круто», они спросили, можно ли им попасть в наше подразделение. Я им честно ответил, что из структур МВД и ВВ в Группу «А» людей не берут. Это была середина 1980-х, и у руководства Лубянки еще была свежа память об убийстве чекиста в метро на станции «Ждановская», совершенное пьяными сотрудниками МВД.

На изломе эпох

Все изменилось к следующему поколению сотрудников 1995-2005 годов. К этому времени два предыдущих поколения, выходцы из чекистской среды и выросшие в социалистическом обществе с соответствующей идеологией, не смогли смириться со многими изменениями, произошедшими со страной и органами безопасности. Им плюнули в душу в январе 1991 года, когда долго не признавали погибшего в Вильнюсе молодого сотрудника Группы «А» Виктора Шатских. А когда всё-таки признали, Горбачёв заявил, что ничего не знал и нас туда не посылал. Мы расценили его поступок, как предательство.

В том же году, в хмельном августе 1991-го под давлением горстки радикальных демократов и горлопанов-западников позорно убрали памятник основоположнику ЧК Ф.Э. Дзержинскому с одноименной площади в Москве. А вскоре переименовали и ее, чтобы стереть из народной памяти это славное имя.

Примечательно, что почти все тогдашние противники памятника Дзержинскому и «кровавой гэбни из подвалов Лубянки», как только началась СВО, сбежали за рубеж к своим западным покровителям и теперь с такой же злобой и пеной у рта ругают и проклинают нынешнюю «кровавую» власть. Интересно, это случайность или закономерность? Думаю, что все-таки второе.

Нашим ребятам пришлось выполнять несвойственные им функции в 1991-м и 1993 году, когда у стен Белого дома от пули снайпера погиб Геннадий Сергеев. Но они не дрогнули и в обоих событиях вели себя достойно. Страна может ими гордится, ибо они тогда уберегли ее от гражданской войны. Это открыто признавал и тогдашний президент Б.Н. Ельцин.

Новые условия

И вот пришло новое поколение офицеров «Альфы». Теперь их набирали отовсюду. После военных училищ, из Внутренних войск, ВДВ, из других родов войск и силовых структур. И это было сделано правильно, поскольку стремительно менялась специфика применения бойцов «Альфы».

На это были свои причины. Во-первых, прекратились захваты заложников на транспортных средствах с целью выбить таким образом у государства крупную сумму денег в валюте и улететь на вожделенный Запад.

Первая причина, почему так произошло — мировые государства договорились бороться с таким видом терроризма, и теперь у меркантильных террористов не стало гарантий, что их не выдадут России.

Вторая причина — теперь каждый желающий мог наворовать крупную сумму денег и спокойно улететь в любую западную страну. Для этого уже ненужно захватывать самолеты с людьми и рисковать своей жизнью. Что мы с вами впоследствии и наблюдали, сколько таких «деятелей» ограбили нашу страну и спокойно легализовались на Западе.

Но главная причина, это, конечно же, два военных конфликта на Кавказе 1994-1996 и 1999-2009 годов. Боевые действия против чеченских сепаратистов в горах, в лесистой и сельской местности, потребовали иной подготовки сотрудников. Стало больше уделяться внимания горной подготовке, умению уверенно ориентироваться на местности в дневное и ночное время, бесшумно двигаться и маскироваться в природной среде.

Пришлось углубленно изучать минно-взрывное дело, многократно возросла роль снайперов.

Это поколение офицеров «А» уже кардинально отличалось от «городского спецназа» двух предыдущих поколений. Им пришлось воевать с многочисленными бандами хорошо вооруженных, хитрых и коварных врагов, которых обучали и готовили международные террористы под кураторством западных спецслужб. Но наши ребята выстояли, и с честью справились со своей задачей, приобретя неоценимый боевой опыт, многократно расширив свои профессиональные навыки.

Двум последующим поколениям «альфовцев» также пришлось много воевать. Контртеррористическая операция на Кавказе продолжалась до 2009 года. И бойцы нашего спецподразделения внесли в ее победный итог существенный вклад.

Потом наша страна оказала военную помощь Сирийской республики в ее борьбе с радикальным исламизмом, уничтожая террористов, стекавшихся туда со всего бывшего Советского Союза (его азиатской части). Как говорится, на дальних подступах, а не в России. Потом наступил черед СВО.

Офицеры «Альфы» и здесь проявили себя с самой лучшей стороны. Они продемонстрировали высокую выучку, бесстрашие, воинскую доблесть и холодный расчёт, еще раз доказав, что «Альфа» умеет воевать не числом, а умением.

Подводя итог теме преемственности, хочу сказать, что все последующие поколения нашего легендарного подразделения достойны своих предшественников. Каждое поколение офицеров, обогащенное опытом своих старших братьев, вносило свою существенную лепту, приумножая славу и авторитет Группы «А», которую хорошо знают и уважают не только в нашей стране, но во всем мире.

С праздником, дорогие друзья! Желаю всем здоровья и жизненных успехов!

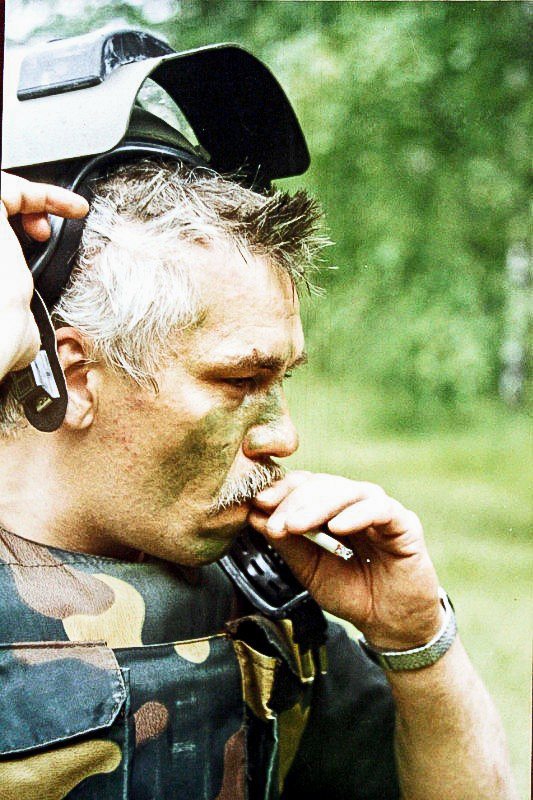

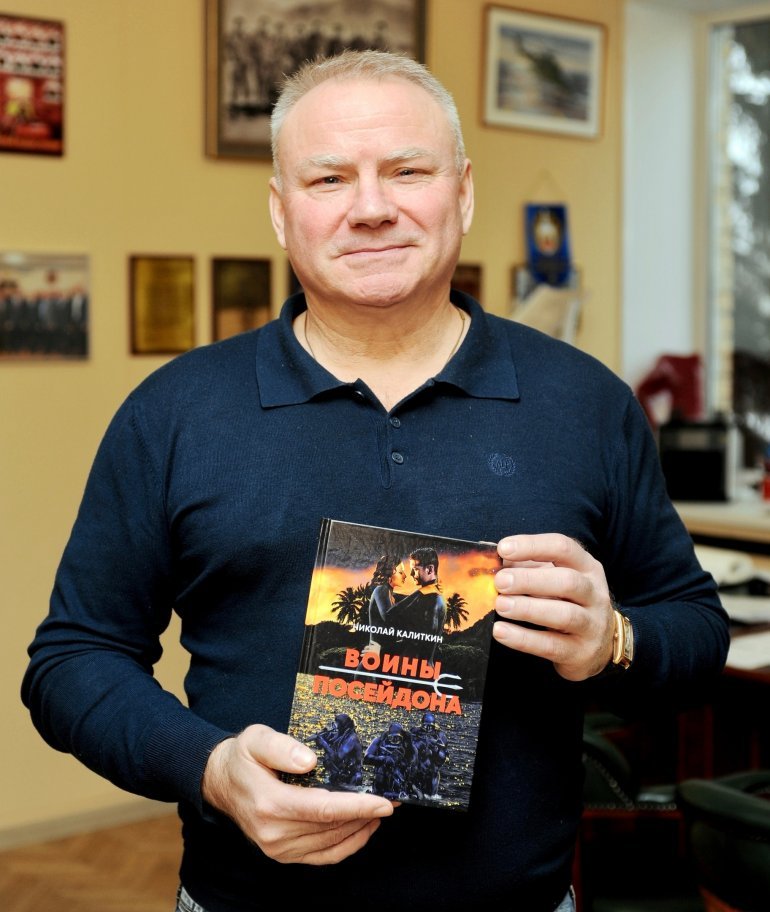

Калиткин Николай Анатольевич. Родился в Москве в 1960 году. Служил лёгким водолазом на Краснознамённом Северном флоте. В 1981 году зачислен в Первое Главное управление КГБ СССР. В Группе «А» — с 1985 го по 1992 год, боевой пловец.

Проходил боевую стажировку в Афганистане. Участник спецопераций по освобождению заложников. Кавалер ордена «За личное мужество».

Член Союза журналистов России, писатель. Создатель документальных фильмов «Город-заложник» и «Штурмует «Альфа»». Автор приключенческого романа «Воины Посейдона».

Шеф-редактор журнала «Разведчикъ», директор по развитию газеты «Спецназ России».