Государственная охрана

Государственная охрана

В годы Великой Отечественной войны

Окончание. Начало в предыдущих номерах.

Во время Великой Отечественной войны такую важную область государственной безопасности, как государственная охрана, обеспечивали 1‑й отдел НКВД-НКГБ

СССР — 6‑е Управление НКГБ СССР и Управление Коменданта Московского Кремля (УКМК) НКВД-НКГБ СССР.

Покушение на Микояна

1942 год подходил к концу. Казалось, что и дальше деятельность Управления Коменданта Московского Кремля будет идти четко и размеренно. Но действительность военной Москвы была такова, что в очередной раз заставила проверить боевую готовность комендатуры.

Личный состав УКМК НКВД СССР был привлечен к обеспечению безопасности торжественного заседания в связи с ХХV годовщиной Великого Октября 6 ноября 1942 года.

Особо следует отметить организацию пропускного режима в Большой Кремлёвский Дворец. Лица, приглашенные в Кремль, проходили по ранее утвержденным спискам через Спасские и Боровицкие проходы. Билеты получали при входе в БКД, в вестибюле Главного и Благовещенского подъездов (за исключением небольшой группы гостей, приглашения которым рассылались персонально).

Все лица должны были являться на заседание без огнестрельного оружия, они обязывались сдавать в гардероб портфели, полевые сумки и т. п. В случае выхода приглашенных лиц из БКД во время заседания, они обязаны были сдать на КПП пригласительный билет, тем самым теряя право вторичного входа на мероприятие.

Все это свидетельствовало о наличии сигналов по возможному проведению специальными службами противника террористических акций против руководства государства.

И все же, несмотря на предпринятые меры, попытка проведения террористического акта произошла. 6 ноября 1942 года, за несколько часов до начала торжественного заседания, в самом центре столицы, на Красной площади, неожиданно завязался бой. Обстоятельства происшедшего внешне выглядели как классический вариант совершения террористического акта с четко скоординированными действиями преступной группы.

В 14. 55 специальная автомашина с наркомом внешней торговли СССР А.И. Микояном (он также являлся председателем комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА) выехала из Кремля через Спасские ворота по направлению улицы Куйбышева.

Не доезжая Лобного места, путь оказался прегражден извозчиком с возом сена, следовавшим с Васильевского спуска по направлению к Красной площади. Правительственный автомобиль и следовавшая за ним автомашина охраны снизили скорость и были вынуждены свернуть вправо.

Когда основной автомобиль поравнялся с Лобным местом, по нему было произведено три выстрела из винтовки гражданином, одетым в форму военнослужащего. Автомобиль с А.И. Микояном резко ускорил движение, а из второй машины, где находились сотрудники группы личной охраны, для задержания выскочил сотрудник 1‑го отдела НКВД СССР М.М. Милорадов.

С первым выстрелом террориста, к Лобному месту выдвинулись сотрудники Управления Коменданта Московского Кремля Е. А. Вагин, Л.А. Стёпин и В. Т. Савин.

Террорист залег, обстреливая вход на Лобное место, и ранил Л.А. Стёпина. Офицер комендатуры Московского Кремля Д.О. Цыба, находившийся на посту у входа в Спасские ворота, видя, что огнестрельным оружием преступника не обезвредить, выдвинулся к Лобному месту, вооружившись двумя ручными гранатами.

Д.О. Цыба бросил одну гранату, но преступник продолжал отстреливаться. Тогда офицер метнул вторую гранату, и только после этого террорист поднял руки вверх: «Сдаюсь!»

Сотрудники охраны скрутили преступника и тут же произвели поверхностный обыск, найдя, кроме винтовки, двадцать пять патронов и различные документы, после чего задержанного отвели в помещение бюро пропусков у Спасских ворот, а затем доставили на Лубянку.

Задержанный оказался С. Т. Дмитриевым, ефрейтором 1‑го зенитного полка ПВО, дислоцированного в Москве. На допросах он показал, что у него были антисоветские настроения. В полдень 6 ноября 1942 года Дмитриев, заступив на пост в гараже полка, принял окончательное решение. Он взял винтовку и патроны, пошел на Красную площадь с твердым решением либо совершить покушение на кого‑либо из членов правительства, либо покончить с собой.

Примерно через час, выдавая себя за часового комендантского патруля, Дмитриев встал на «пост» у Лобного места. Террорист стал ожидать удобного момента, чтобы осуществить задуманное.

Как показали события 6 ноября 1942 года, утвержденная на военный период схема организации охраны и обороны Московского Кремля помогла действовать нарядам четко, без сбоев и в чрезвычайных, и в боевых условиях. Высокая профессиональная подготовка, точный расчет, бесстрашие военнослужащих Отдельного (офицерского) батальона и Полка специального назначения УКМК НКВД СССР сыграли решающую роль в задержании преступника.

Однако возможность совершения такого вида преступления в особой режимной зоне, на Красной площади, выявила существенные недостатки в организации работы подразделений государственной охраны в условиях военного времени, особенно в вопросах взаимодействия между 1‑м отделом НКВД СССР и Управлением Коменданта Московского Кремля.

«Боевая стажировка» на фронте

К концу 1942 года в связи с частичным сокращением объема работы некоторых отделов, полной или частичной «консервацией» отдельных объектов (Государственная Оружейная палата, Большой Кремлёвский Дворец, Мавзолей В.И. Ленина) штат административного и обслуживающего состава УКМК НКВД СССР, по сравнению с довоенным, значительно сократился.

К этому времени, в целях сохранения квалифицированных кадров по обслуживанию хозяйственно-технического состояния Кремля, УКМК восстановило «бронь» на более чем сотню человек инженерно-технического состава и квалифицированных рабочих.

Для поддержания профессиональной и военной подготовки личного состава на соответствующем уровне, его психологической закалки широко практиковалась боевая стажировка с выездом в части Действующей армии. В 1942‑1943 гг. на Западный и Волховский фронта для прохождения боевой практики были направлены четыре группы снайперов ПСН.

Личный состав командировался на специальные задания со своим вооружением, боеприпасами (винтовки, револьверы, ножи, патроны по 120 штук на каждого), экипировкой (бинокли, маскировочные халаты), обмундированием.

У членов группы, за исключением руководителя, кроме аттестатов, других документов не было. Всего за время военной стажировки снайперами полка было уничтожено более тысячи двухсот фашистов. Не обошлось без потерь и с нашей стороны. При выполнении боевого задания погибли три снайпера полка.

В связи с прибавлением в военное время количества автотранспорта, отдельная транспортная рота (ОТР) комендатуры Кремля в сентябре 1942 года была реорганизована в отдельный автотранспортный батальон (ОАТБ).

В связи с созданием полностью укомплектованного автомобильного подразделения, во второй и третьей декадах февраля 1943 года Комендатура Московского Кремля выделила, по указанию руководства НКВД СССР, автотранспортную колонну в количестве 52 автомашин на Центральный фронт — для оперативной перевозки частей и военных грузов. За время работы каждая машина прошла около двух тысяч километров, не имея при этом поломок и вынужденных технических остановок.

Личный состав показал высокий уровень владения техникой, хорошую натренированность в вождении автомобилей по бездорожью, твердые моральные качества. Было перевезено около шести тысяч человек и четыреста тонн грузов (боеприпасы, оружие, продовольствие), эвакуировано в тыл четыреста раненых.

Пять звезд на башнях

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1943 года в РККА были введены новые знаки различия для личного состава — погоны.

С февраля 1943 года на повседневных погонах рядового и младшего командного состава подразделений кремлевского гарнизона устанавливалось ношение следующих трафаретов: полк специального назначения — ПСН, отдельный автотранспортный батальон — ОАТБ, отдельная рота специального назначения — ОРСН.

29 апреля 1943 года государственными наградами были награждены 392 военнослужащих и гражданских сотрудника УКМК НКГБ СССР, из них орденами — 311, медалями — 81 человек. Так был отмечен значительный вклад личного состава Управления Коменданта Московского Кремля в обеспечение государственной безопасности политического и культурного центра страны.

Режим служебной деятельности военнослужащих УКМК был очень интенсивный. С началом войны личный состав гарнизона нес службу в караулах (заставах) по двое суток подряд. После смены караула, в течение «свободных» двух суток в подразделениях проводились занятия, а военнослужащие также назначались в дополнительные наряды и на работы.

До конца войны, в связи с проведением государственных праздников 1 мая и 7 ноября, а также при обеспечении других протокольных мероприятий в Московском Кремле, офицерский состав гарнизона неоднократно переводился на казарменное положение. Только с мая 1944 года смена гарнизонного наряда стала производиться ежедневно.

В июне 1944 года, впервые после трехлетнего перерыва, Боровицкие и Спасские ворота, предназначенные для проезда автотранспорта, в дневное время стали оставаться открытыми. Для жителей это говорило о многом.

К окончанию войны Московский Кремль начал готовиться заранее. В марте 1945 года приступили к проведению небольшого косметического ремонта зданий. Помыли окна и покрасили рамы. Крыши вновь обрели свой привычный зеленый цвет.

Вернули кресты на кремлевские церкви и соборы, сняли защитные чехлы с куполов (в отдельных местах смыли защитное покрытие, нанесенное в 1941 году), освободили звезды на башнях от деревянных щитов. 30 апреля 1945 года вновь засветились пять звезд на башнях Московского Кремля и зазвучали куранты.

Охранные мероприятия

Сложные охранные мероприятия (с привлечением большого количества сил и средств) проводились в Москве и на заключительном этапе войны.

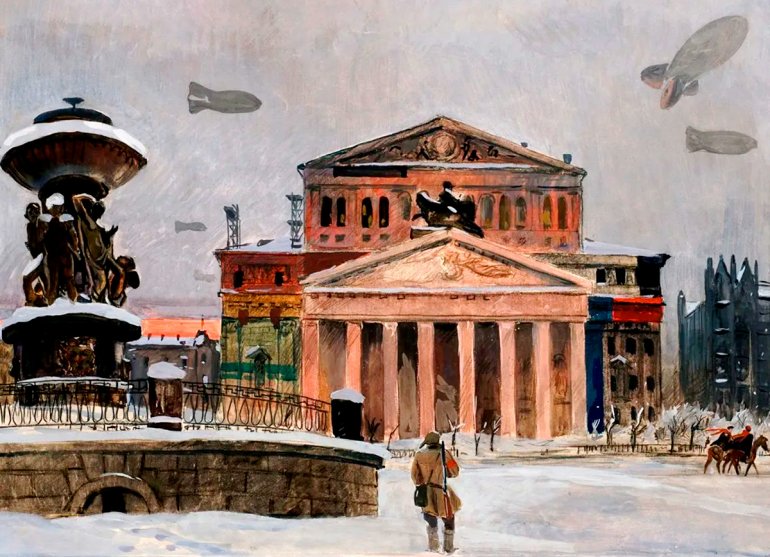

Так, 1 мая 1945 года личный состав 6‑го Управления НКГБ СССР и УКМК НКГБ СССР принимал участие в обеспечении безопасности парада и демонстрации трудящихся Москвы на Красной площади. Это был второй, он же последний парад на Красной площади за годы Великой Отечественной войны.

После капитуляции фашистской Германии подразделения Кремлевского гарнизона и 6‑го Управления НКГБ СССР в мае-июне 1945 года приняли участие в обеспечении безопасности ряда правительственных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Они проводились в Большом Кремлёвском дворце и на Красной площади.

Так, 24 мая личный состав УКМК и 6‑го управления НКГБ СССР принимал участие в проведении приема в Большом Кремлёвском дворце (Георгиевский зал) в честь командующих войсками Красной Армии. Этот прием предшествовал параду Победы.

24 июня 1945 года — в день проведения парада Победы — подразделения государственной охраны не только обеспечивали безопасность мероприятия, но и парадный расчет Полка специального назначения прошел по брусчатке Красной площади.

На следующий день, 25 июня на грандиозном приеме в честь участников парада Победы в Большом Кремлёвском дворце присутствовали и военнослужащие УКМК НКГБ СССР.

Гости размещались в Георгиевском зале (960 мест), Владимирском зале (400 мест), Грановитой палате и Святых сенях (450 мест), в залах пристройки (построена в 1933‑1934 годах на месте Красного крыльца), на ее первом этаже, в нижней столовой (600 мест) и на втором в верхней столовой (500 мест).

Во дворец было приглашено 2910 человек, из них, участников парада Победы — 2210 военнослужащих.

Такое же размещение приглашенных было в 1940‑1941 годах, во время проведения приемов в честь участников парадов и выпускников военных академий и военных факультетов.

Интересный факт: впервые задействованные в проведении приема залы были радиофицированы. Трансляцию из Георгиевского зала, где был установлен микрофон для поздравлений, а также выступления артистов концерта можно было услышать всем приглашенным.

С 5 августа 1943 года по 9 мая 1945 года на территории Кремля было организовано и проведено 359 артиллерийских салютов в честь исторических побед Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны.

Сводный салютирующий артиллерийский дивизион от двух дивизий НКВД СССР располагался для проведения стрельбы в Большом сквере Московского Кремля, в том месте, где еще совсем недавно размещались две зенитные батареи, отражавшие налеты авиации противника на Московский Кремль.

ПВО и маскировка

10 июля 1941 года вышло постановление СНК РСФСР «О проведении мероприятий по маскировке объектов на территории г. Москвы».

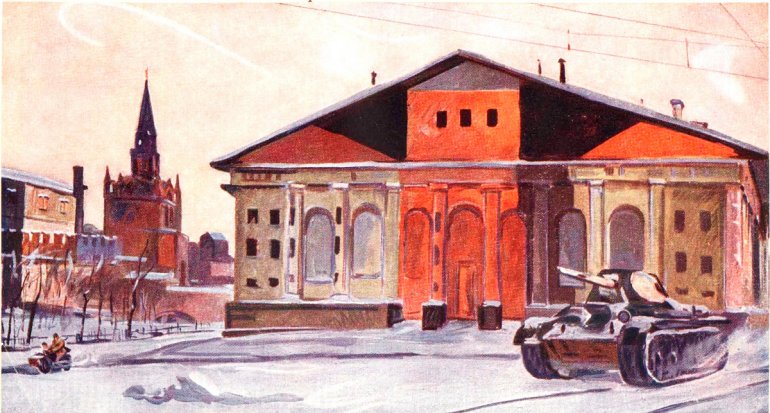

Управление Коменданта Московского Кремля при содействии Моссовета отвечало за маскировку объекта. Моссовет и соответствующие ведомства проводили маскировочные мероприятия на прилегающих к Московскому Кремлю территориях и зданиях (Красная площадь, Александровский сад, ГУМ, Манеж, дом 2 Народного комиссариата обороны и т. д.).

Архитектурный ансамбль Московского Кремля выделялся на фоне столицы в виде самостоятельной территории, отделенной от города кремлевскими стенами и башнями, площадями и Москвой-рекой.

Наиболее характерными зданиями, находящимися на территории Кремля, являлись соборы с позолоченными куполами. Недостаточная плотность застройки, сравнительно с прилегающими районами города, еще более выделяла его, поскольку при воздушном наблюдении были видны целые фасады кремлевских зданий. Кроме того, были видны большие зеленые площади внутри объекта и его окружении, отсутствующие в таком количестве в центральной части Москвы.

Проект плана маскировки Московского Кремля был подготовлен группой академика архитектуры Б.М. Иофана. Он предусматривал плоскостную и объемную имитацию. Первая составляла перекраску крыш и открытых фасадов всех кремлевских зданий и стен для создания на них перспективного вида городских зданий. Ее стали реализовывать немедленно. Кроме этого, погасили кремлевские звезды (впоследствии их закрыли деревянными щитами), а также уничтожили отблеск позолоченных куполов при помощи декоративных мероприятий, сняли с них кресты.

Провели имитационную окраску и присыпку городских кварталов на Манежной, Красной площади, района Васильевского спуска, на Ивановской площади в Кремле.

Перекрашивались фасады дома 2‑го НКО СССР, ГУМа и других зданий.

В процессе создания объемной имитации, чтобы дезориентировать противника, выстраивались ложные городские кварталы с комбинацией различных макетов.

В Александровском саду, на территории Красной площади, Тайницкого сада, Большого сквера в Кремле выстраивались макеты зданий по типу городских.

Над Мавзолеем был построен макет городского здания, примыкающего к корпусу №1.

Часть Тайницкого сада и трибуны Мавзолея перекрывались подвешенными полотнищами, раскрашенными под крыши зданий.

Контроль эффективности маскировки производился систематическим воздушным наблюдением и аэросъемкой с боевых высот.

Через неделю после начала войны на крышах Оружейной палаты, Арсенала, Большого Кремлёвского дворца, корпусов №3 и № 14 были размещены зенитные пулеметные точки.

29 июля для повышения уровня противовоздушной обороны объекта в районе Большого сквера Кремля были установлены две зенитные батареи корпуса ПВО, одна — среднего калибра, другая — мелкокалиберная.

Экстренно предпринятые мероприятия в комплексе с другими организационными мерами, в том числе с активным применением средств ПВО, способствовали сохранению архитектурного ансамбля Московского Кремля с находящимися на территории зданиями, музеями, историческими и культурными ценностями, а также помогли уменьшить размер материального ущерба и людских потерь в Московском Кремле.

Начиная с ноября 1941 года, противник, учитывая малую эффективность зажигательных бомб, перешел исключительно на фугасные бомбы. Здесь играл роль и снег, так как при нем зажигательные бомбы не были столь действенны.

Фашистская авиация в этот период, ввиду близости к Москве, участила налеты. Бывали дни, когда случалось по пять-шесть тревог в сутки. Не успевали давать отбой, как опять объявлялась тревога, или даже в промежутках между тревогами бывали бомбардировки.

В эти дни, кроме Московского Кремля, также сильно пострадали и объекты, охрану которых обеспечивали подразделения 1‑го отдела НКВД СССР, такие как здания ЦК ВКП (б) на Старой площади, Большой театр Союза ССР, склады и другие сооружения.

Эвакуация и спецзадания

Особая, экстренная задача, которую поставило перед органами государственной охраны руководство CССР — проведение специальных эвакуационных мероприятий. Личный состав комендатуры Московского Кремля и 1‑го отдела НКГБ-НКВД СССР обеспечили вывоз из Москвы большого количества особо важных грузов, а также выполнили другие специальные задания.

27 июня 1941 года было принято постановление СНК СССР «О вывозе из Москвы государственного запаса драгоценных металлов, драгоценных камней, алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной Палаты Кремля».

На следующий день началась подготовка к эвакуации ценностей Государственной Оружейной палаты в город Свердловск.

Ответственным по эвакуации особо ценного груза был назначен руководитель Государственной Оружейной палаты — военный техник 1‑го ранга Н.Н. Захаров.

Начальником команды по охране сопровождаемого груза был назначен командир роты Отдельного (офицерского) батальона НКГБ СССР майор В.Д. Павлов.

В его распоряжение был выделен взвод Полка специального назначения в количестве двадцати человек.

30 июня, 1 и 5 июля груз, упакованный в 277 ящиков, был отправлен на восток.

К 10 июля 1941 года все вывезенные ценности были помещены в хранилища, практически без грубой порчи предметов (пострадал только один экспонат — орел из слоновой кости, у которого отломились концы шести перьев из хвостовой части) и обеспечены надежной охраной.

С 30 июня по 2 июля 1941 года отдельная команда Полка специального назначения организовала погрузку в вагоны и отправление из Москвы в Свердловск и Челябинск, ценностей Гохрана НКВД СССР, хранившихся в кладовых №1 и №2 Московского Кремля.

Во исполнение постановления СНК СССР от 2 июля 1941 года группа военнослужащих УКМК НКГБ СССР приступила к подготовке эвакуации тела В.И. Ленина из Москвы в Тюмень.

Заместителю начальника 1‑го отдела НКГБ СССР Д.Н. Шадрину поручалось сформировать и обеспечить 4 июля 1941 года отправление специального поезда. Для охраны состава в пути следования была выделена группа Отдельного батальона НКГБ СССР из пяти офицеров и пятнадцати красноармейцев ПСН. Эшелон прибыл в Тюмень 7 июля 1941 года.

7 июля группа военнослужащих УКМК НКГБ СССР приступила к выполнению задания по эвакуации документов и архивов СНК СССР в Уфу.

В августе 1941 года в Свердловск был отправлен архивный фонд Управления Коменданта Московского Кремля за 1775‑1940 годы (166 мест).

Во исполнение решения о временном переводе высших органов государственной власти и управления СССР и РСФСР в город Куйбышев, в июле-сентябре 1941 года на Волгу была откомандирована большая группа сотрудников УКМК и 1‑го отдела НКВД СССР. Ее возглавил заместитель начальника 1‑го отдела НКВД СССР майор государственной безопасности В.Т. Смородинский.

На группу была возложена задача обеспечения безопасности государственных, правительственных, партийных учреждений и ведомств, резиденций и других объектов. Это подразделение также организовывало и проводило встречи, приемы, парады, заседания и другие охранные мероприятия в Куйбышеве.

С 16 июля 1941 года, по указанию руководства Наркомата внутренних дел кремлевский гарнизон стал готовиться к возможному участию в эвакуации Советского правительства из Москвы. Для этого на базе подразделений комендатуры Московского Кремля началось формирование «Сводного подвижного отряда УКМК». Ядром отряда, его основой, был Полк специального назначения.

К концу июля 1941 года Сводный отряд УКМК НКВД СССР, которому было придано свыше 250 автомобилей, с необходимым имуществом, вооружением, боеприпасами был подготовлен к боевым действиям как на фронте (такой вариант также предусматривался), так и при проведении эвакуационных мероприятий.

В связи с возможной эвакуацией Советского руководства из столицы, комендант Московского Кремля генерал-майор Н.К. Спиридонов подготовил два проекта боевого приказа Сводному подвижному отряду УКМК НКВД СССР.

Первый вариант — выдвижение на рубеж Можайска или Малоярославца (в зависимости от ситуации) и вступление в бой с частями противника.

Второй — движение по маршруту: Москва — Ногинск — Покров — Владимир — Вязники — Гороховец — Горький, далее Куйбышев.

К 20 октября 1941 года маршрут движения Москва — Горький — Куйбышев, общей протяженностью 1330 километров был окончательно одобрен.

Готовность к движению по второму варианту боевого приказа была определена на 29 октября 1941 года. Для охраны основных автомашин по трассе должны следовать несколько легковых автомашин с выездными группами личной охраны.

Руководство общей колонной возлагалось на комиссара госбезопасности 3‑го ранга Н.С. Власика, а управление войсковой частью автомобильного эшелона поручалось генерал-майору Н.К. Спиридонову.

Для отражения воздушного нападения противника, в автоколонне предусматривалось нахождение четырех 37‑мм зенитных орудий. С воздуха ее должен был прикрывать полк истребительной авиации.

Материально-техническое обеспечение автомобильного отряда состояло из одной автоцистерны и передвижной автомастерской. Такой же порядок предусматривался в случае срочного выезда из столицы.

Также предусматривалось участие личного состава УКМК НКВД СССР и 1‑го отдела НКВД СССР в решении задач по эвакуации Советского государственного руководства по железной дороге.

Несколько поездов с личным составом Управления Коменданта Московского Кремля и 1‑го отдела НКВД СССР должны были отправиться со станции Москва — Горьковская-товарная Дзержинской железной дороги.

Эшелон из нескольких поездов прикрывался от воздушного нападения зенитной артиллерией с четырех бронеплощадок и полком истребительной авиации.

Остальные части УКМК НКВД СССР и сотрудники 1‑го отдела НКВД СССР должны были двигаться к месту назначения на автомашинах.

Третий вариант предусматривал эвакуацию пятью самолетами. Для их сопровождения выделялись две эскадрильи истребительной авиации (МиГ) и одна эскадрилья штурмовой авиации.

Необходимо отметить, что списки экипажей пяти самолетов были представлены в 1‑й отдел НКВД СССР 12 ноября 1941 года.

Готовность к любым событиям

Подразделения УКМК и 1‑го отдела НКВД СССР были готовы к любому развитию военных действий в столичном регионе и могли выполнить соответствующий вариант (варианты) эвакуационных мероприятий.

С начала октября 1941 года по конец февраля 1942 года более полусотни военнослужащих Отдельного (офицерского) батальона и Полка специального назначения УКМК НКВД СССР находились в специальной командировке в городе Куйбышеве. Они были дополнительно выделены для временной группы В.Т. Смородинского и обеспечивали охрану зданий, в которых размещались, эвакуированные на Волгу, высшие органы государственной власти и управления СССР.

В 1942 году эвакуационные мероприятия с участием подразделений охраны продолжались. В связи с тяжелым положением на фронте, а также с усилением угрозы бомбардировки немецкой авиацией Московского Кремля и его музеев 27 июля 1942 года в Свердловск была направлена вторая партия музейных ценностей Государственной Оружейной палаты (61 ящик). Как оказалось, это было последнее задание такого рода.

В конце 1943 года Комендатура Московского Кремля приступила к выполнению заданий, связанных с возвращением имущества и ценностей, вывезенных из Москвы в 1941‑1942 годах.

Мероприятия проводились планово, без спешки.

В феврале 1944 года из Уфы в Москву специальная команда УКМК доставила особо важный груз — архив СНК СССР. Весной, из Свердловска, вернулся архив УКМК НКВД СССР.

С 16 по 19 февраля 1945 года была проведена реэвакуация ценностей Государственной Оружейной палаты с Урала.

Начальником специального эшелона из девяти вагонов был назначен руководитель Государственной Оружейной палаты подполковник госбезопасности Н. Н. Захаров, которому для охраны груза в пути был выделен взвод автоматчиков ПСН.

О движении эшелона из Свердловска в Москву комендант Московского Кремля Н.К. Спиридонов докладывал лично два раза в сутки Наркому Государственной Безопасности СССР В.Н. Меркулову.

В конце марта из Тюмени в Москву было возвращено тело В.И. Ленина и помещено в Мавзолей.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны подразделения государственной охраны приложили немало усилий для проведения эвакуационных мероприятий и выполнили их без существенных замечаний.

За годы войны наиболее ощутимые потери среди подразделений государственной охраны понесли военнослужащие УКМК НКВД-НКГБ СССР.

В цифровых значениях потери составили: убитыми — 98 человек (из них 83 человека — в 1941 году, двенадцать человек — в 1942 году, три человека (снайперы) — в 1943 году). Ранеными — 164 человека (из них 88 человек получили тяжелые ранения).

За период Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов комендатура Московского Кремля, наряду с успешным выполнением своей основной задачи — охраны и обороны вверенного ей охраняемого объекта, обеспечила безопасность и хозяйственное обслуживание пятидесяти пяти крупных государственных мероприятий, проводившихся в Большом Кремлёвском дворце и на Красной площади.

В это число входит и обеспечение безопасности, совместно с 1‑м отделом НКВД СССР — 6‑м Управлением НКГБ СССР, пятнадцати визитов глав иностранных делегаций во время их нахождения в Кремле: У. Черчилля (дважды), Ш. де Голля, Э. Бенеша, И.Б. Тито, А. Идена и других гостей.

Личный состав гарнизона выполнил также тринадцать командировок, связанных с эвакуацией (реэвакуацией) государственных учреждений и их ценностей, а также ряд других специальных поручений.

Подводя итог, можно констатировать: только последние годы страна стала узнавать громадную роль в одержанной Победе бойцов и сотрудников органов НКВД и НКГБ.

Благодарим отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России и лично Жиляева Валентина Ивановича за подготовку публикации.