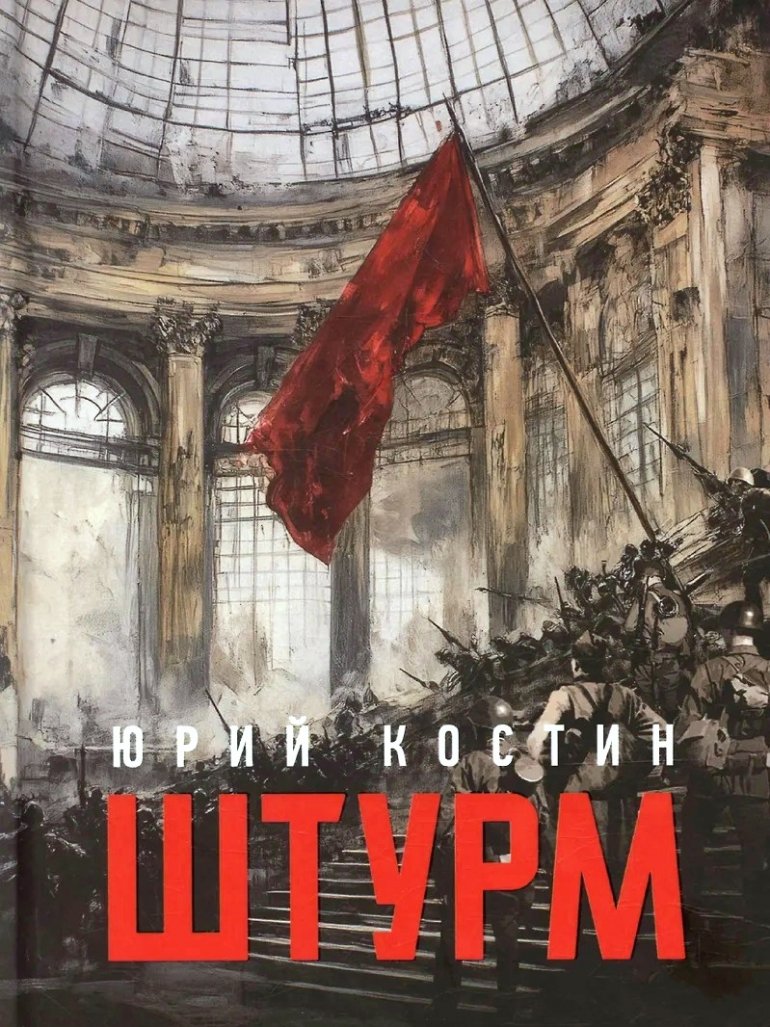

Штурм Рейхстага

Штурм Рейхстага

Знаменосцы Победы

Почти восемьдесят лет назад закончилась Вторая мировая война. Но в ее истории до сих пор остаются белые пятна. С каждым годом в открытом доступе все больше засекреченных прежде материалов. Перед нами предстает новая, более откровенная и многогранная картина событий.

Новый роман Юрия Костина «Штурм» о первых знаменосцах Победы выводит на свет многие факты и события, которые прежде оставались в тени, а также отдает дань памяти забытым героям.

Каждому известен подвиг Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом. Но было ли это знамя Победы первым? Сколько было знамен? Как проходила операция по водружению знамени? Почему имена других знаменосцев скрывали в советское время?

Мы встретились с автором романа «Штурм» Юрием Костиным, чтобы подробно обсудить его новую книгу.

Тема войны

— Юрий Алексеевич, действие уже не первого вашего романа разворачивается на фронтах Великой Отечественной войны. Почему вы вновь останавливаете свой выбор именно на этом этапе нашей истории?

— В детстве я очень часто бывал в деревне, в Калужской области. Там когда‑то проходила линия фронта. Тогда еще были живы те, кто видел войну, кто воевал. Так получилось, что, хотя мы и не застали саму войну, мы жили в ее близких отголосках, в постоянных воспоминаниях о том времени.

Бабушка мне рассказывала, как проходила оккупация. Особенно запомнилась история моего дяди.

Ему было лет четырнадцать, когда война началась. Он где‑то нашел винтовку и стал партизанить: сидел в засаде и стрелял издалека по немецким колоннам.

— Смелый парень!

— Увы, немцы все же его поймали — нашли у него патроны. Хранение оружия тогда считалось у оккупантов большим пре‑ступлением и предполагало расстрел. И моего дядю, совсем ребенка, приказали расстрелять. К счастью, солдат, которому это поручили, не смог убить мальчика, отпустил.

— Да, такое не забывается.

— День Победы отмечали с пониманием, что это праздник святой, действительно «со слезами на глазах». Мы были воспитаны в духе патриотизма — не искусственного, а настоящего. И мне хочется передать эту память новому поколению.

Тема войны, действительно, была раскрыта уже много раз, но о ней писали те авторы, до которых многие молодые люди сейчас не доберутся. Современные писатели, говорящие с читателем на одном языке, хоть как‑то могут донести правду о войне новому поколению.

Роман «немец»

— В вашем романе «Немец» некоторые персонажи-немцы изображены очень человечно, они обычные люди, оказавшиеся в ситуации войны. Таким ли будет роман «Штурм»?

— В советское время опасались рассказывать о том, что могло так или иначе расходиться с официально принятой позицией, поэтому тема внутренней кухни немецких войск долгое время не освещалась. Считалось, «враг есть враг» и точка, нечего рассуждать.

Когда я оказался в Германии, среди тех самых немцев, меня очень удивило, что эти люди вообще могли решиться на агрессию против нашей страны. На что они рассчитывали? Живут они, и тогда жили, достаточно комфортно, никак несравнимо со спартанскими условиями русских деревень.

В поисках ответов на эти вопросы я и решил написать роман «Немец» от лица немецкого ефрейтора. Что касается романа «Штурм», тема немецкого народа отступает там на второй план. Наши войска пришли в Берлин, чтобы победить, взять город и поставить на колени фашистскую Германию.

— В новой книге «немецкий взгляд» на события освещает — кто?

— Только герой Клаус. Немец Клаус и Антон Ушаков — герои, уже знакомые моему читателю по предыдущим романам, здесь спорят о значении Дня Победы. Клаус настаивает на том, что празднования и парады 9 мая культивируют всеобщую ненависть к немецкому народу, хотя сами немцы уже давно повинились и осудили своих нацистов.

Действительно, для современного немецкого народа Вторая мировая война — это большой позор и большая боль. Гитлер нанес огромный урон не только всему миру, из‑за него Германия была разрушена, выжжена, оказалась в униженном положении. Погибло девять миллионов немцев.

— Ваш герой убедил оппонента?

— Антону Ушакову так и не удается до конца прояснить Клаусу значение нашего почитания праздника Дня Победы. Ушаков объясняет ему, что в любом случае мы должны как можно дольше сохранять память о наших героях войны, чтобы их самопожертвование и подвиг не канул в забвение. Немец этого не понимает.

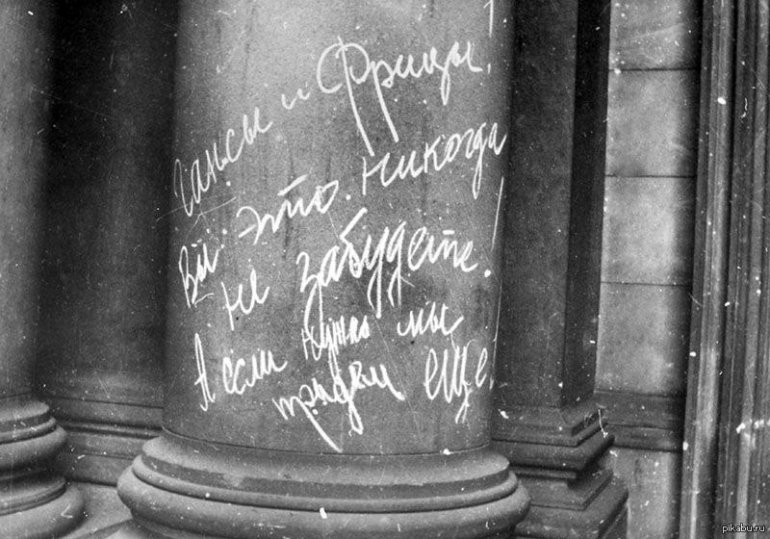

В остальном же немцы в последнем романе — враги. Хотя Рейхстаг — это не только немцы, там были и норвежцы, и французы. Фашизм — это идеология, это не нация. И, как показывает практика, можно неизвестно откуда получить возрождение этой идеологии.

Моя позиция в том, что фашизм, зло или добро — это не характеристика нации, это характеристика человека.

Героев было много

— Давайте подробнее поговорим о романе «Штурм». Какой период войны освящен в романе? Кто его герои?

— Мне захотелось написать о людях, которые участвовали в штурме Рейхстага. Имена многих из них забыты.

Мало кто знает, что знамен на Рейхстаге было много, помимо основного Знамени Военного со‑ вета, которое водружали Егоров и Кантария.

Однако до того, как они это сделали, на Рейхстаге было уже, как минимум, два знамени на крыше, а вообще их было очень много, десятки. То есть героев было очень много, но официально решили отметить только двоих.

— Я читала, что водружение знамени Егоровым и Кантарией — это была своего рода «фотосессия».

— Да, все примерно так и было, но это произошло из‑за страха перед высшим командованием. 30 апреля в 14:25‑14:30 первая группа лейтенанта Сорокина ворвалась в Рейхстаг и установила знамя на крыше на одной из конных статуй. Установил знамя непосредственно Григорий Булатов и еще, по разным данным, казах Рахимжан Кошкарбаев, — он в Казахстане почитается как первый знаменосец Победы.

После установки знамени группа вернулась с достаточно небольшими потерями. Рейхстаг был очень хорошо защищен, поэтому успешное проведение такой операции за несколько дней — это подвиг на грани фантастики.

По возвращении командир подразделения доложил своему комполка об успехе операции, а тот в 79‑й стрелковый корпус, в который входила их 150‑я Идрицкая дивизия. Соответственно, командир корпуса радостно отрапортовал маршалу Жукову, а тот — Сталину.

Тогда был дан приказ Левитану объявить по радио, что знамя установлено и Рейхстаг взят. Когда информация уже пошла «в народ», все поняли, что официальное знамя‑то еще не установлено и Рейхстаг далеко не взят. Несколько тысяч немцев из отборных частей защищали Рейхстаг, и наши в тот момент еще не прорвали оборону.

— И как развивались события?

— Пошли новые волны штурма. В районе 18:00 группа капитана Макова прорвалась в Рейхстаг. Где‑то около 22:00 они смогли пробиться на крышу и установить еще одно знамя.

Затем, когда немцев загнали в подвалы Рейхстага, уже в ночь с 30 апреля на 1 мая, явилось командование и поинтересовалось, где официальное знамя Военного совета 3‑й ударной армии, которое заранее было выдано дивизии для водружения над Рейхстагом.

Оказалось, что знамя все еще на командном пункте одного из штурмовавших Рейхстаг полков. Было приказано немедленно его доставить, доставили как раз три человека — это Иванов, Егоров и Кантария. Их срочно отправили на крышу Рейхстага.

По дороге Иванов погиб. Егоров и Кантария долго не могли прорваться, к ним отправили еще одну группу автоматчиков, и с трудом около двух часов ночи 1 мая они установили над Рейхстагом знамя Военного совета 3‑й ударной армии.

— А дальше?

— После этого бой продолжился, только к утру 2 мая немцы выбросили белый флаг и сдались. По разным данным, знамя Военного совета было уничтожено, а остались флаги Булатова и Маркова.

Теперь уже невозможно определить, какое знамя из сохранившихся было первым, да и важно ли это? Изучив биографии всех упомянутых солдат, я понял, что все они — настоящие герои, они оказались там не случайно и каждый из них был достоин звания «знаменосца Победы».

— Какой вывод вы делаете в романе?

— Очень простой: каким бы ни было сохранившееся знамя — оно настоящее Знамя Победы, потому что оно было над Рейхстагом. Не стоит сомневаться в его первенстве. Они все были первыми. Вот только, думаю, было бы неплохо в 80‑летие Победы восстановить справедливость и хотя бы посмертно дать Героев России забытым знаменосцам Победы. С другой стороны, я не настаиваю на переписывании истории. Я про них написал, а значит, они уже остались в истории хотя бы в виде моего романа.

Сложные судьбы

— Получается, после войны стали почитать только Егорова и Кантарию, а про остальных героев забыли?

— У всех этих людей была очень сложная судьба, даже трагическая. Включая Егорова и Кантарию. После войны их очень уважали, но в итоге и они остались в одиночестве и забвении.

Кантария дожил до развала Советского Союза и оказался фактически без гражданства, без Родины. Ехал из Абхазии в Москву и умер.

Что касается Булатова и Макова, там истории еще тяжелее. Булатов сразу после войны попал в тюрьму. Его подставили, чтобы он не болтал лишнего. После освобождения он долго работал у себя на Урале и молчал, потому что якобы сам Сталин попросил его молчать.

И все‑таки однажды Булатова уговорили рассказать про его истинную роль в водружении знамени над Рейхстагом, и он рассказал, но люди в деревне не поверили и подняли его на смех. Он стал, естественно, обижаться, выпивать сильно и еще раз попал в тюрьму уже на небольшой срок… А когда вернулся, покончил жизнь самоубийством.

— Почему Булатову нельзя было говорить про его роль в водружении знамени?

— Не хотели нарушать официальную версию про Егорова и Кантарию. Всем была известна красивая история о двух знаменосцах Победы, это был своего рода символ, который не допускал разных трактовок. Но, к счастью, сохранились свидетельства, раскрывающие правду. Я очень благодарен Центральному музею Вооруженных Сил в Москве, они мне показали донесения тех дней об установке знамени.

Я видел наградные листы на Булатова и Кошкарбаева, то есть их действительно хотели наградить, этому были свидетели.

Более того, Булатов присутствует и на легендарных съемках Романа Кармена, он полсекунды держит в кадре древко знамени Победы.

— Когда вы работали над романом, случалось ли находить редкие документы или консультироваться с интересными людьми, посвященными в тему?

— Документов, рапортов, донесений прочитал много… Знаете, что в них самое удивительное? Там язык очень простой: «Преодолев ожесточенное сопротивление противника, отборных частей СС, части 79‑ого стрелкового корпуса переправились через реку Шпрее, захватили здание Министерства внутренних дел и сосредоточились там для решающего штурма Рейхстага».

Простые слова. Но что значит переправиться через реку Шпрее? Мало того, что это немаленькое расстояние, так еще и мост заминирован, и обстреливается со всех сторон. А что значат слова «преодолев ожесточенное сопротивление»? Это же стальные пчелы летают, жалят тебя, убивают. И в этих приказах, в этих сухих фразах — человеческие судьбы и большое мужество.

Что касается консультантов, один очень интересный человек давал мне советы относительно романа «Немец», но они мне пригодились и при написании романа «Штурм». Это немец Клаус, служивший в военно-воздушных силах нацистской Германии. Он попал в плен в середине войны, еще будучи совсем молодым человеком.

Наши обращались с пленными значительно лучше, чем фашисты: у немцев даже награды не отнимали, они ходили в своей форме, многие из них выжили и дожили до 2000‑х годов.

За шесть лет плена Клаус влюбился в нашу страну, в русский характер и стал большим антифашистом. После освобождения он долго жил в Восточной Германии, работал переводчиком и дожил до очень преклонных лет.

— Как вы его нашли?

— В интернете, написал ему по‑английски письмо и отправил свой роман. Он ответил мне на хорошем русском языке, сказал: «я за годы плена так русский изучил, что мне этот ваш английский не нужен».

Парк Победы, город Киров

К тому же, он с большим неуважением относился к союзникам, не мог их простить за то, как они безжалостно бомбили немецкие города.

Клаус помог мне более достоверно описать отношения солдат внутри Вермахта, дал какие‑то советы. В итоге получился роман, который можно считать исторической справкой о «внутренней кухне» немецкой армии. Потом на основе романа «Беларусь-фильм» снял неплохой сериал.

После «Немца» было написано еще не‑ сколько романов, а главный герой Антон Ушаков «пошел гулять» по другим сюжетам. Получился такой сквозной персонаж — искатель приключений, благородный романтик, который распутывает загадки.

Наша общая Победа

— В ваших прошлых романах исторические события показаны с точки зрения простых солдат и офицеров. Роман «Штурм» — это также приближенный ракурс или будут крупные панорамы, переговоры в генштабах?

— Эта история получилась очень киношной. Сама по себе операция по взятию Рейхстага у меня описана очень подробно, но с позиции простых солдат, офицеров и, максимум, командиров полков, которые штурмовали Рейхстаг.

Правда, есть в книге один любопытный диалог на более высоком уровне, которого могло и не быть в реальности. Это разговор Сталина с рядовым Григорием Булатовым. Смысл этого эпизода — показать, что у каждого начальника рядом должен быть «неудобный» человек, который ему всю неприглядную правду скажет.

Поэтому, к слову, при царском дворе раньше были шуты. Вот только шутов нельзя было казнить, они считались Божьими людьми, а другим смельчакам такая правда могла бедой обернуться. С такого непростого диалога и начинается моя книга. Возможно, это один из тех эпизодов, ради которых стоит почитать роман.

— Поскольку в «Штурме» появится знакомый вашим читателям герой Антон Ушаков, могу предположить, что действие в романе будет развиваться снова в двух временных пластах: прошлом и настоящем.

— Да, Антон Ушаков уже в наше время пытается отыскать истину, ищет документы — фактически я ищу. Он, по сюжету романа, в начале 2000‑х встречается с ветеранами Великой Отечественной и узнает от них историю знамен Победы.

Возникает небольшой спор. Антон хочет сейчас же бежать и рассказывать всем, что такие герои забыты. А ветеран предлагает ему вспомнить триста спартанцев. Кого мы из них знаем? Царя Леонида, предателя Эфиальта и — все! Может быть, там были бойцы намного круче самого Леонида, но их имена канули в вечность.

И в действительности их было не триста… Триста — это гвардия основная, их было несколько тысяч человек, иначе они бы не смогли остановить самую мощную по тем временам армию Ксеркса.

Мои герои постоянно спорят, стоит ли ворошить прошлое и стараться как‑то изменить историю. Кто‑то «за», кто‑то «против».

— Какую главную мысль ваша книга должна донести читателю?

— Главный посыл романа «Штурм»: никто не забыт, ничто не забыто. Мы помним имена наших героев и не хотим, чтобы они ушли в небытие. Победа 1945 года — это общее дело: и русского Егорова, и абхазца Кантарии, и казаха Кошкарбаева, и белорусов, и украинцев, и грузин. Это наша общая победа. И знамя Победы олицетворяет подвиг всех наших героических предков. В этом основной посыл.

Послесловие

Роман «Штурм» уже стоит на полках книжных магазинов. Мы надеемся, что он привлечет читателей разных поколений и исполнит свою важнейшую миссию по сохранению и передаче исторической памяти нашей страны.

Сейчас, когда мир начинает забывать ту страшную и великую войну, когда другие страны перетасовывают и искажают факты, присваивая себе нашу Победу, мы должны особо чтить память наших предков и их подвиги.

Забывающий прошлое, обречен на его повторение. Если бы украинцы помнили, как мы вместе брали Рейхстаг, они бы знали, что фашизм не имеет шансов на выживание.

Софья АНОХИНА

КОСТИН Юрий Алексеевич.

Журналист, писатель, общественный деятель, пионер отечественного FM-радиовещания.

Президент «Вещательной корпорации Проф-Медиа» (2009-2016), Генеральный директор «Газпром-Медиа Радио» (2016-2022), президент «Газпром-Медиа Радио» (с февраля 2022 года).

Вице-президент «Российской академии радио» (РАР).

Автор книг «Две жизни моего поколения», «Немец» (по роману снят одноименный телесериал), «Президент — мой ровесник. Исповедь пионера FM радио», «Русский», «Убить Горби», «Радио», «Француз» и «Штурм».

Кавалер ордена Дружбы.

Соратник Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Награжден орденом «За заслуги».